1985年,在美苏首脑的倡议以及国际原子能机构(IAEA)的支持下,一个名为“国际热核聚变实验反应堆(International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER)”的重要国际科技合作计划得到确立。该计划的目的是构建一个可以持续运作的托卡马克聚变反应堆,以此验证聚变反应堆的工程实施可行性。

ITER的建设目标包括

- 生成聚变增益因子Q达到10的等离子体;

- 生成Q值超过5的稳定等离子体;

- 维持480秒的稳定聚变脉冲;

- 聚变等离子体能够自我维持;

- 验证氚增殖概念和完善中子屏蔽/热转换技术。

主要技术探索任务

- 探索新的加热方式与能量损失机制;

- 使用环形超导磁体产生5.3特斯拉的强磁场,实现等离子体约束性能的改善,以及长脉冲的维持;

- 研究等离子体边界行为及控制策略,防御大尺度等离子体破裂,探索其密度极限;

- 研制能承受高能中子辐射的材料,开发在恶劣环境下可长期使用的第一壁材料;

- 解决反应室加料排废、主动冷却、连续供电功能,以期达到聚变堆的最佳化设计。

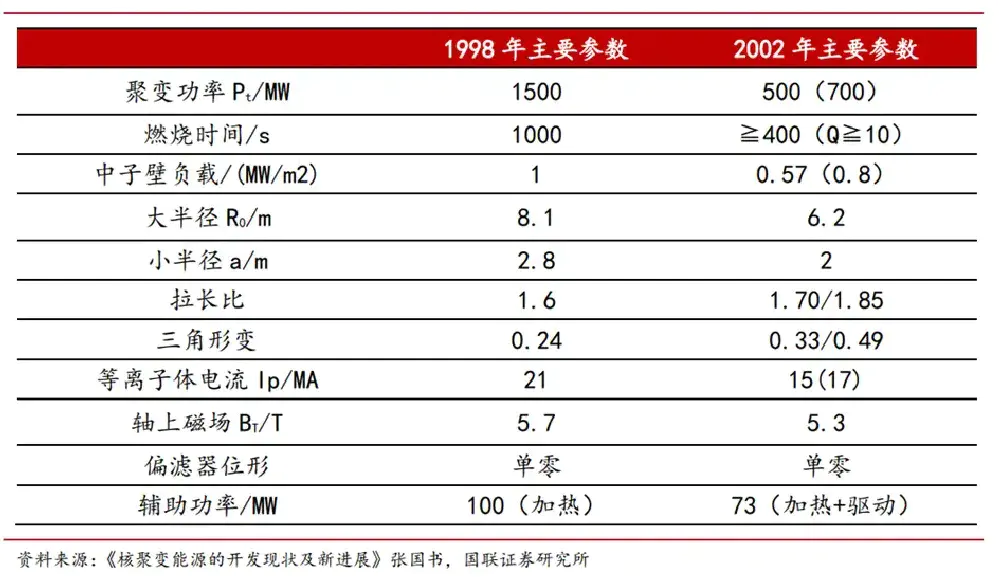

ITER计划是继国际空间站之后的又一个庞大的国际科学工程项目,位于法国的卡达拉舍。1998年,美国退出ITER计划之后,欧洲、日本、俄罗斯三方对原设计进行了改进和优化,并在2002年完成。目前,参与ITER计划的成员包括欧盟、中国、韩国、俄罗斯、日本、印度和重新加入的美国,涵盖了全球主要核国家和重要的亚洲国家,涉及的人口接近全球的一半。ITER项目预计将产生约500MW的热能,如能持续运行并接入电网,可转化为约200MW的电能。

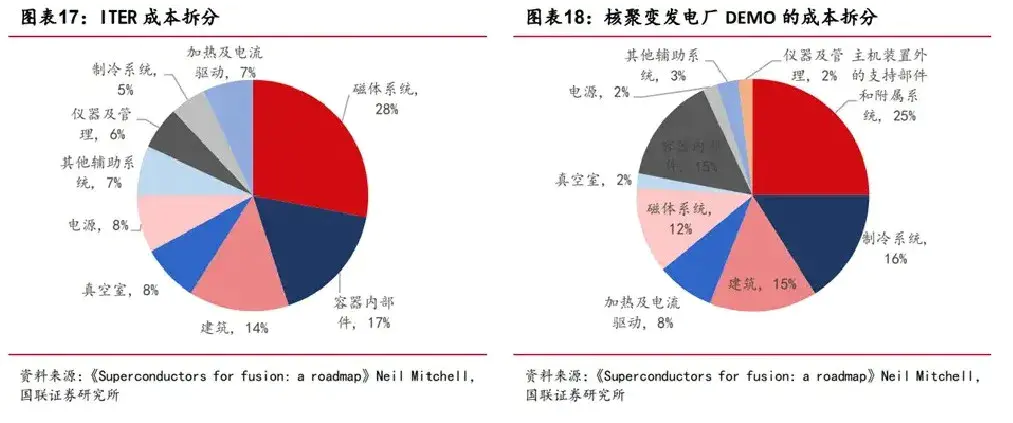

ITER项目预估成本为220亿美元,其中磁体系统、容器内部件、建筑分别占总成本的28%、17%、14%。实际建造过程中,工厂总体成本(包括建筑成本和非主机装置的支持部件及附属系统)高于预期,导致ITER预算逐年上升。根据 DEMO 核聚变发电厂的成本估算,工厂总体成本预计将增至40%,而制冷系统、容器内部件、磁体系统的成本分别占比16%、15%、12%。

中国承担的制造任务

中国承担了ITER计划中的18个采购包的制造任务,这些任务包括磁体支撑系统、气体注入系统以及能够承受极端高温的反应堆核心部件——“第一壁”。我国通过自主创新,为推动ITER计划取得了显著成就,例如:

- 我国成功研制了世界上载电流能力最强的高温超导电流引线,并创造了载电能力的世界记录,实现了在这一技术领域的重大突破。此外,我国研制的大电流超导铠装导体通过了严格的国际认证,其性能在国际合作伙伴中位居首位,并且是首批交付的ITER采购产品,使我国在大型超导导体的研制和工业化生产能力上达到了国际先进水平。

- 中国研制并交付的PF6线圈是ITER装置中最重要的部件之一,位于超导磁体系统的底部,属于目前国际上最大重量和技术难度最高的超导磁体之一。所有关键制造工艺和部件均一次性通过了ITER的国际审核,制造合格率达到100%,超导接头的性能显著优于国际标准。PF6线圈的成功生产不仅打破了发达国家在该领域的技术垄断,而且实现了生产设备的全国产化,同时推动了超导磁体制造标准和相关规范的发展与完善。

ITER 主导下的国内可控核聚变托长马克产业链

在国内可控核聚变托卡马克产业链方面,中国企业的主要订单来源于ITER采购包和国内的大型聚变设备项目,侧重于以下几个关键环节:

- 磁体系统:磁体系统涉及的超导材料工艺复杂并且市场需求巨大。在ITER项目中,我国负责制供150吨的NbTi超导线和30吨的Nb3Sn超导线,主要供应商包括西部超导、白银有色和宝胜股份等知名企业。此外,高温超导材料作为未来大型聚变堆的发展方向和当前小型聚变装置的关键材料,国内主要的研制企业包括上海超导、上创超导和苏州新材料等。

- 包层模块:ITER的包层模块主要由直接面向等离子体的包层第一壁和屏蔽模块组成。国内主要负责包层第一壁的切割、打薄、焊接和组装,相关企业包括国光电气、安泰科技和航天新力。屏蔽模块的焊缝检测需要高精度的热氨检漏设备,目前国光电气和东方电气已经参与。

- 偏滤器:偏滤器的制造难点主要在于焊接过程中钨与铜合金之间存在的热膨胀系数差异,可能引起裂缝和泄漏。目前掌握相关技术的企业有安泰科技和国光电气,而钨和铜铬锆合金等材料主要由厦门钨业和中钨高新等公司提供。

- 真空室和真空杜瓦:真空室采用316L(N)-IG材料,其主要难点在于精确的焊接和超高真空环境的维持,国内还尚未形成主要供应商。真空杜瓦主要采用304/304L不锈钢材料,国内上海电气和航天晨光具备相关制造能力。

中国在此项目中的核心技术贡献显示了其在全球科技舞台上的日益增长的影响力,同时也推动了国内相关高科技产业的发展和国际竞争力的提升。ITER不仅是科学技术的一个里程碑,更是全球合作精神的生动体现,展示了通过共同协作以科技创新应对全球挑战的巨大潜力。随着项目的进一步推进,其科研成果期待为全球能源结构的转型和可持续发展路径提供重要支撑。