惯性约束核聚变(Inertial Confinement Fusion, ICF)是一种通过激光或X射线照射含有氘氚(Deuterium-Tritium, DT)燃料的靶丸,利用靶丸电离时产生的高速运动反向作用力来压缩氘和氚,从而触发聚变反应的技术。这项技术不仅对于理解核爆炸的基本原理至关重要,还能模拟和研究天体物理环境中的极端状态。

在ICF领域,相关实验装置主要分为两大类:激光驱动的核聚变装置和Z箍缩(Z-pinch)核聚变装置。这些装置的设计和建设,主要由美国、欧洲等国家和地区的科研机构负责,其中包括知名的国家点火装置(National Ignition Facility, NIF)、Z箍缩实验装置(Z Machine)和法国的激光聚变装置(Laser Megajoule, LMJ)等。

这些先进的惯性聚变研究平台,不仅用于深入探索聚变反应的物理机制,还承担着核武器库存管理与确保核武器可靠性的重要任务。通过这些装置的实验,科学家们可以更深入地理解核聚变过程中的复杂现象,为实现清洁、可持续的能源供应以及国家安全提供科学支持。

激光惯性约束核聚变装置

美国国家点火装置(NIF)

美国国家点火装置(National Ignition Facility,简称NIF)坐落于劳伦斯利弗莫尔国家实验室内,其建设始于1997年,并在2008年完成了整个建设周期,总投资额达到了22.5亿美元。NIF拥有192束高能激光,这些激光在1035纳米的波长下能够产生总计1.8兆焦耳(MJ)的能量输出。作为美国核武器库存管理计划的关键组成部分,NIF在确保国家核威慑力量的有效性和安全性方面发挥着至关重要的作用。

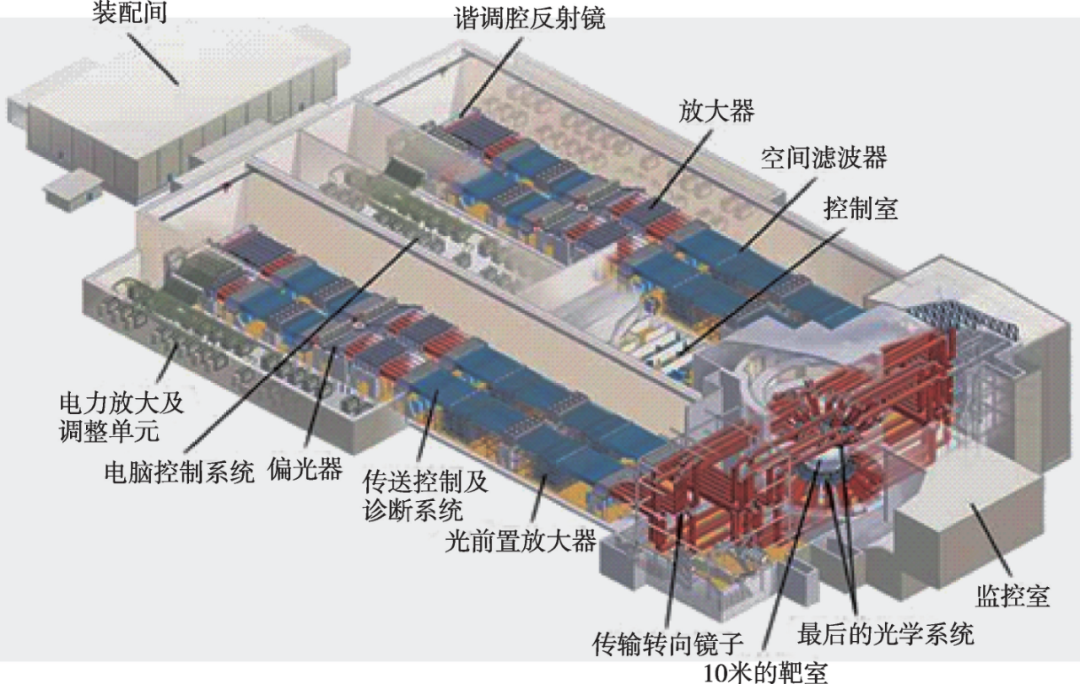

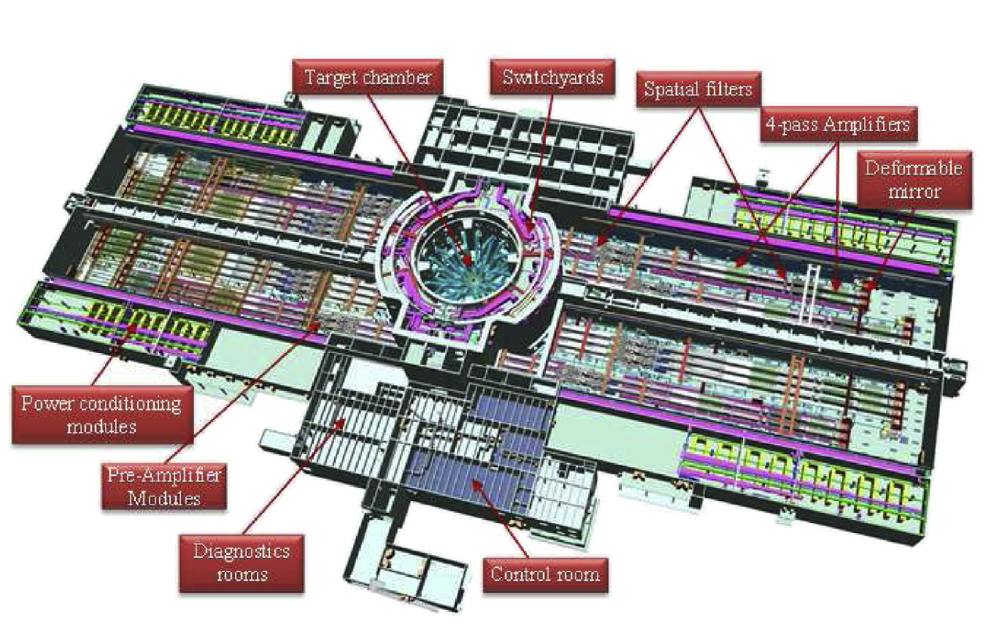

NIF的激光传输与放大装置,摘自高端装备产业研究中心

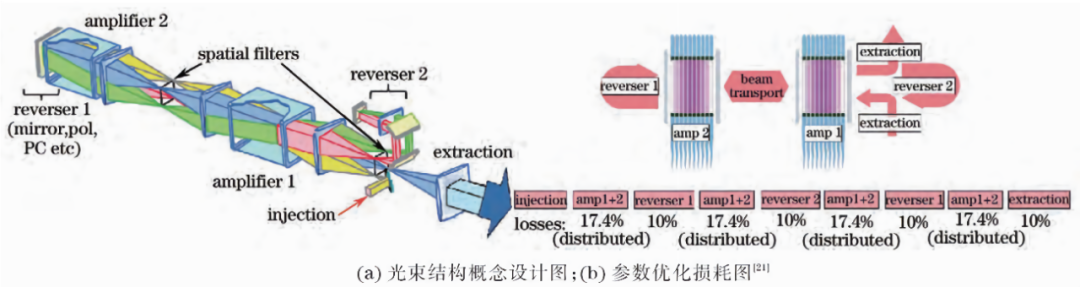

NIF由两大核心组成部分构成:高能紫外线激光系统和靶室。激光系统本身由多个精密子系统组成,包括光脉冲发生器、激光放大器、脉冲驱动系统、光学开关、光学聚能器以及激光束的精确控制系统。这一系统的设计旨在将主振荡器产生的初始低功率激光脉冲进行校正和显著放大,最终实现对微型氘氚(DT)靶丸的精确聚焦。通过这一过程,NIF能够产生强大的激光能量,以实现对靶丸的高效压缩和聚变反应的触发。

NIF结构图,摘自高端装备产业研究中心

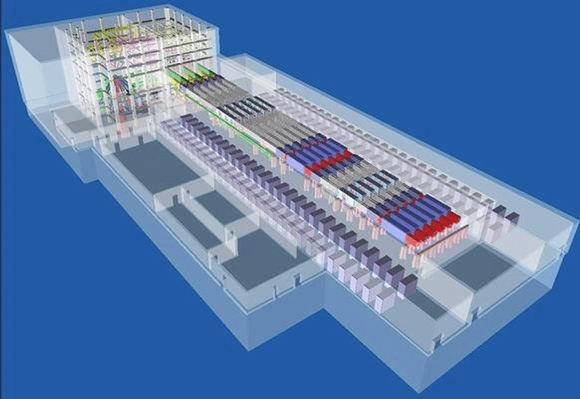

美国国家点火装置(NIF)配备了192束激光光束,其独特的"U"型布局设计在视觉上十分醒目。NIF设施内部划分为两个激光实验区及一个专用靶场。这两个实验区产生的激光束在汇聚到靶场的编组站后,会进行转向操作,最终从两个不同的方向聚焦作用于靶区。

在NIF的主放大级,激光束被精巧地组织成4×2的阵列形式。每个阵列由两个集束单元构成,每个单元内包含两束激光(2×2排列),并且这些集束单元以每组6个的方式进一步集成,形成所谓的激光束组族。此外,NIF还设有两个宽敞的激光实验区,每个实验区的面积达到了约3200平方米,为进行大规模激光实验提供了充足的空间。

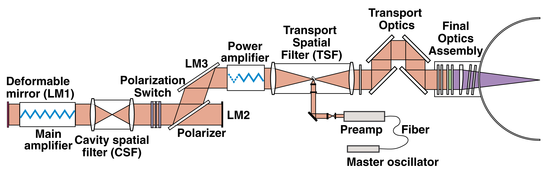

NIF所用的激光器,摘自高端装备产业研究中心

NIF的激光聚焦前每束激光边长约为40厘米。每4束激光组成一个束组,共48个束组。总输出脉宽为4ps,功率为500亿瓦;靶室由18块铝材外壳拼接而成,每块外壳厚度均约10厘米。

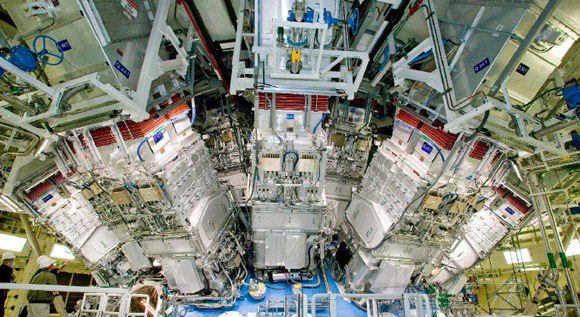

NIF光路图,摘自高端装备产业研究中心

靶室本身是一个直径达10米的庞然大物,总重量高达450吨,其内部空间足以容纳近百个精密的诊断设备。在系统运行期间,需要同步启动近六万个高科技组件,确保整个实验过程的精确控制和数据采集。

在靶室的核心位置,设置有一个中空圆柱体结构,即所谓的"黑腔",用于放置聚变反应的靶丸。这个圆柱体的内外表面均覆盖有金质衬里,以优化激光能量的吸收和传输效率。靶室球体的外壳上设有多个窗口,其中正方形的窗口专门用于激光束的进入,而圆形窗口则用于安装和调节各种诊断设备,以便于对实验过程中的物理现象进行详尽的观测和分析。

NIF的靶室,摘自高端装备产业研究中心

在实验过程中,192束激光束在十亿分之一秒的瞬间同步发射,误差控制在30皮秒以内,这些激光束精准聚焦于靶室内一个直径大约为0.44厘米的氘氚(DT)靶丸上,触发聚变反应。在这一过程中,温度飙升至极一亿度,压力达到惊人的一千亿大气压以上。这个过程将持续一段足够的时间,以便科研人员能够精确测量核反应的温度、压力以及其他物理特性和反应过程。

NIF的总体结构设计遵循以下核心理念:

(a) 光学元件采用模块化设计,以提高灵活性和维修的便捷性;

(b) 光机系统由两大部分组成:光路的基础结构和模块化的在线可更换单元(Line-Replaceable Unit,LRUs),这些LRUs包括不同阵列配置的光学元件及其光机组件,如4×1、4×2、2×2等;

(c) 利用运动学支撑系统,将LRUs精确地定位在光路的基础结构上,共同构成完整的光路系统;

(d) 光路基础结构和LRUs的设计旨在确保所有光学元件都安全地封装在结构中(包括光束管道),以保护元件并维持系统的稳定性。

LRUs还包括了模块自身的部分封装结构。这种设计理念允许在线快速拆卸和在线快速准确复位,从而确保了设备的运行效率和洁净度,同时显著提升了维护的便捷性。

NIF一条光路中的LRUs,摘自高端装备产业研究中心

法国LMJ 装置

法国的兆焦耳激光装置(Laser Mégajoule, LMJ)代表着欧洲在高功率激光技术领域的尖端成就。1996年6月,法美两国签订了一项核合作协议,美国同意共享其通过超级计算机模拟核试验获得的数据,并协助法国建造LMJ装置。这一合作显著增强了高能量密度物理研究的实验能力,为法国核武器的安全性和可靠性提供了有力保障。

LMJ装置建设现场,摘自高端装备产业研究中心

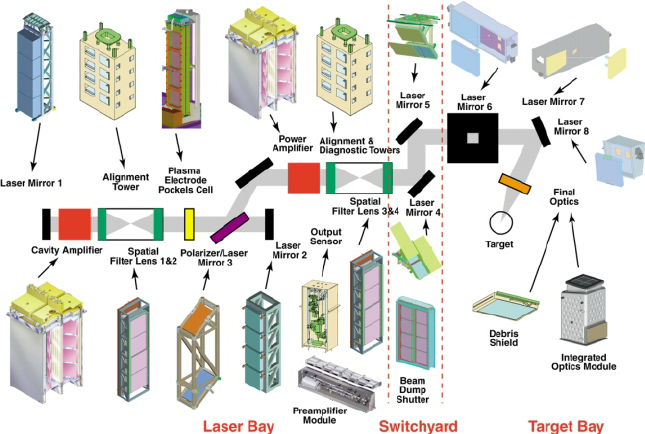

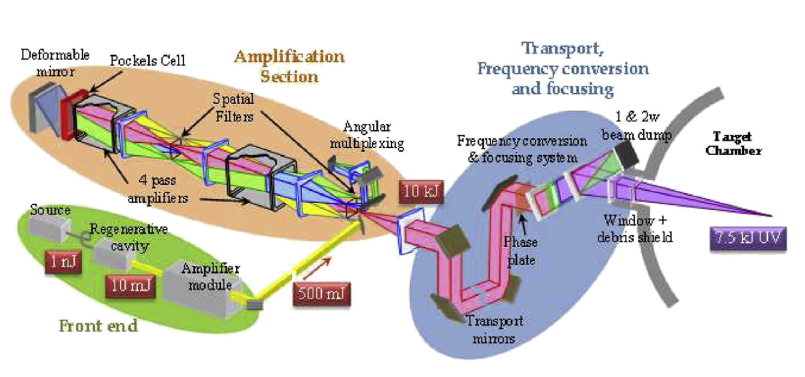

LMJ装置由法国原子能委员会(Commissariat à l'énergie atomique, CEA)的军事应用部门设计,其设计方案与美国的NIF装置相似,旨在实现1.8兆焦耳(MJ)的设计总输出能量。装置使用的种子脉冲激光具有1053纳米的波长,输出能量在纳焦耳(nJ)级别,脉宽为纳秒(ns)级别。通过钕玻璃制成的预放大器,激光输出能量被提升至焦耳(J)级别。经过分束后的激光进一步注入到主放大器中,该放大器由更大口径的钕玻璃构成。LMJ由240束激光组成,每8束构成一个激光束组,共30个束组,采用与NIF相同的四程放大技术,实现约2万倍的能量放大。目前,LMJ的光路建设已基本完成,并逐步开始进行物理实验。

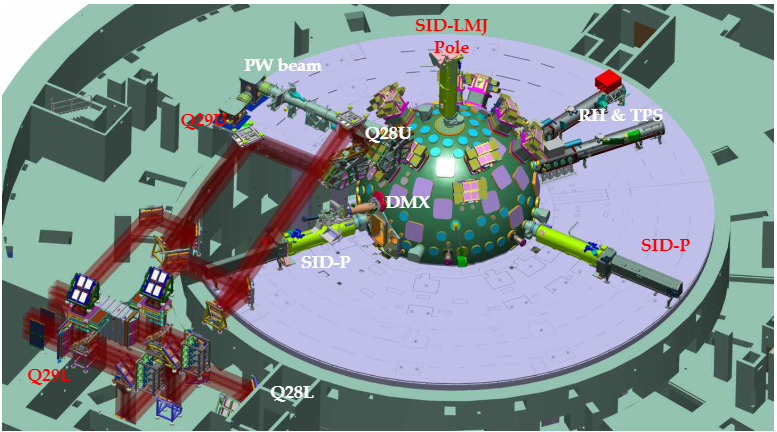

LMJ整体布局,摘自高端装备产业研究中心

LMJ的总体布局由两个激光实验区和一个靶场实验区组成,采用“In-line”型直线排布,两个激光实验区位于靶场实验区的两侧。这种布局设计的主要目的是为了减少激光从实验区到终端光学系统的传输距离,并为未来增设第二靶室留出可能性。

LMJ靶室结构,摘自高端装备产业研究中心

LMJ靶场的主放大级采用了4×2阵列的激光束组形式,与NIF的设计不同,LMJ采用了更为分散的激光束组布局。靶场两侧的激光实验区包括两个不同集成度的激光区,分别包含8个和7个激光束组。

LMJ所用的PETAL激光束系统,摘自高端装备产业研究中心

LMJ的光束从四个激光厅进入靶场实验区,并在靶场实验区以2×2的集束单位进行光路排布。光束通过光束编组站进入物理实验区,入射孔为方形,尺寸为846mm×792mm,配备方形法兰。装置采用了等光程光束传输设计,通过5-7块传输反射镜,光程大约40米。

LMJ靶场光传输系统,摘自高端装备产业研究中心

LMJ的“In-line”型布局使得激光实验区与靶室之间的对称性优于NIF,同时,分散的主放大级布局允许激光束组实现前后交错排布。因此,靶场实验区的光路排布更容易实现等光程设计,光程较短。此外,光束编组站的结构更为简单,尺寸更小,从而避免了在靶场实验区使用大型钢结构编组站。不过,物理实验区的布局空间受到了一定限制,因为LMJ的间接驱动和直接驱动可能共用相同的光束入射孔,需要在靶区调整直接驱动光路,靶场实验区因此采用了大型铝架支撑结构。

欧洲其它惯性约束核聚变系统

在欧洲,惯性约束聚变(ICF)的研究主要分布在三个核心研究中心。除了法国的兆焦耳激光装置(LMJ)之外,还有英国的激光装置中心,这里汇集了VULCAN、ASTRA Gemini、ARTEMIS、ULTRA和OCTOPUS等五大激光系统。其中,VULCAN装置尤为引人注目,它是一个10路钕玻璃激光系统,每路能够独立输出高达600焦耳、波长为1053纳米的基频打靶脉冲。VULCAN系统是美国NOVA激光系统的完整复制品,后来引入了美国皮秒激光系统的压缩光栅,实现了1皮秒超短脉冲的输出。依托VULCAN系统,英国在ICF和高能量密度物理领域开展了一系列开创性的实验工作。

火神(VULCAN)装置,摘自高端装备产业研究中心

第三大中心是捷克物理研究所发展的HiLASE计划,该计划伴随着欧洲超短脉冲激光系统ELI的提出而启动。HiLASE是一台高重复频率的二极管泵浦固态激光(DPSSL)系统,能量输出范围从毫焦耳到100焦耳,重复频率在10赫兹到100千赫兹之间。该装置建成后,将服务于科研和高端工业应用。2017年1月,HiLASE与英国合作,系统输出功率已成功突破1千瓦。

HiLASE计划激光装置,摘自高端装备产业研究中心

2006年,欧盟推出了HiPER计划,这是一个以高能量激光驱动惯性约束聚变为基础,旨在发展清洁聚变能源技术的大型研究项目。该计划由英国科研委员中心实验室理事会(CCLRC)发起。在HiPER计划框架下,英国STFC-RAL、法国LULI-CNRS和德国IOQ-FSU实验室基于DPSSL技术,提出了DiPOLE激光系统。DiPOLE是一种低温千焦耳级Yb:YAG放大器结构,已在美国洛斯阿拉莫斯实验室的Mercury激光系统上得到验证。该系统采用与LMJ装置类似的光束结构,通过像传递和角度复用技术,实现了焦耳级单脉冲到千焦耳级能量的放大。在175开尔文的温度下,DiPOLE的输出能量分别为9.5焦耳@1赫兹/10纳秒和7.4焦耳@10赫兹/10纳秒,光效率达到了24%和23%。

DiPOLE 激光驱动器构型,摘自高端装备产业研究中心

此外,在全球范围内,日本于2002年启动了FIREX计划,旨在完成世界上大功率高能量拍瓦激光“LFEX”系统。俄罗斯也推出了UFL-2M计划,该计划开发了一种192路输出2兆焦耳的钕玻璃激光器,兼顾了直接驱动和间接驱动的ICF研究。到2017年,UFL-2M计划已完成了第一阶段的评估和设计工作。

中国神光系列核聚变装置

自上世纪70年代起,我国的惯性约束聚变(ICF)研究就与美国齐头并进,开始了大功率钕玻璃激光系统的开发工作。在这一时期,我国先后研发了单路激光器和六路激光系统,并在六路激光系统上成功实现了高达10^4的中子产额。

上海神光Ⅱ 升级装置和皮秒PW 系统,摘自高端装备产业研究中心

进入80年代,我国命名了激光聚变驱动器为“神光”系列装置。1986年,上海建成了神光Ⅰ,该装置的激光输出功率达到了10^12瓦,主要进行直接驱动和等离子体物理实验,实验中获得了10^9的中子产额。2003年,神光Ⅱ装置建成,系统输出能力为3kJ/3ω/1ns和6kJ/1ω/1ns,在状态方程实验中达到了一百万大气压的压强。2006年,神光Ⅱ的第九路激光建成,系统输出提升至2.4kJ/3ω/3ns。到了2015年,第九路激光再次升级,实现了KJ、PW短脉冲输出,并成功开展了快点火演示实验。

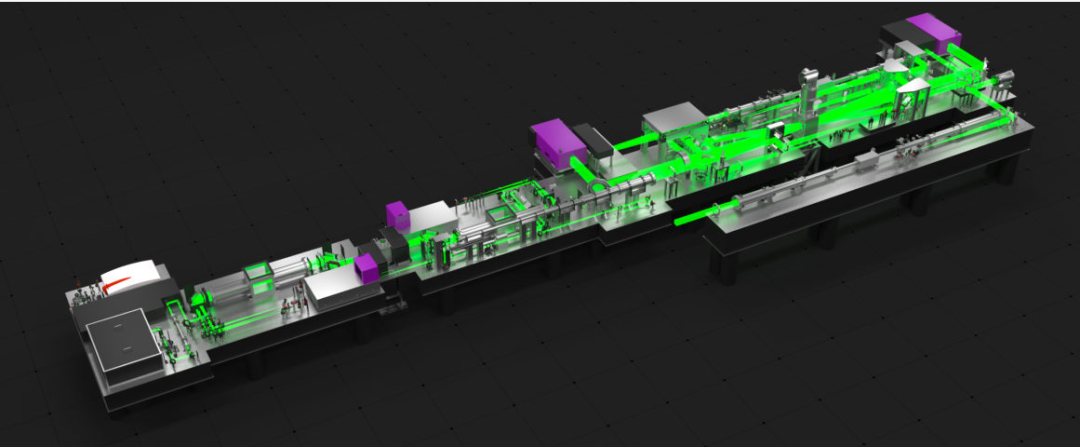

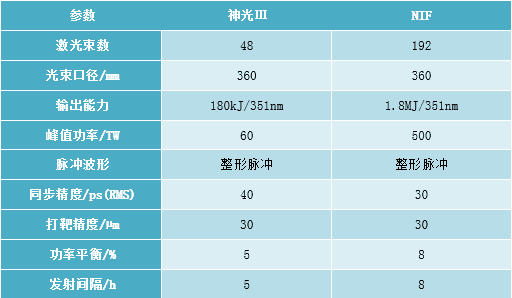

2005年,四川绵阳建成了神光Ⅲ原型8路激光系统,提供15-20KJ的3ω输出能力。在神光Ⅱ与神光Ⅲ原型装置的研究成果基础上,中物院激光聚变研究中心联合国内200余家单位,设计并搭建了神光Ⅲ主机激光装置(SG-Ⅲ)。该装置设计总输出能量为180kJ,峰值功率高达60太瓦(TW),2015年建成并成功进行了第一次全功率打靶实验,输出能量达到181.3kJ。神光Ⅲ主机激光装置的规模和性能在亚洲首屈一指,已跻身国际先进水平。

神光Ⅲ装置布局示意图,摘自高端装备产业研究中心

神光Ⅲ装置激光大厅靶室,摘自高端装备产业研究中心

神光Ⅲ主机激光装置由前端、预放大、主放大、靶场、光束控制与参数测量、计算机集中控制六大系统构成。装置中的48束激光被分为6个束组,每个束组包含8束激光,以4×2阵列的形式排布。神光Ⅲ装置能够实现黑腔峰值辐射温度达到-280eV,间接驱动内爆中子产额高达10^12,是神光Ⅲ原型装置产额的100倍。图表:神光Ⅲ和NIF的技术对比

数据来源:调研整理,摘自高端装备产业研究中心Z箍缩惯性约束核聚变装置美国Z机器

位于美国桑迪亚国家实验室的Z机器,是目前世界上功率最大的X射线源。该设施的核心使命是模拟核武器爆炸产生的X射线环境,以此来检验核武器系统的效能和可靠性。长期以来,Z机器为实验室的计算机模拟提供了至关重要的数据,主要用于评估美国核武库的状态。此外,天体物理学家也利用Z机器创造出极端条件,以模拟如行星内核那般的极端环境。

桑迪亚国家实验室的Z机。由于极高的高压电,供电设备浸没在2百万升((2,000m³))变压器油和2.3百万升(2,300m³)去离子水的同心室中,作为绝缘体。然而,当机器放电时的电磁脉冲导致令人印象深刻的闪电,被称为“闪络(flashover)”,其可以在房间中的许多金属物体周围被看到,摘自高端装备产业研究中心

20世纪末,Z机器采用了创新的双层丝阵技术,成功产生了280太瓦(TW)的峰值功率和1.8兆焦耳(MJ)的X射线辐射脉冲,这使其成为实验室等离子体中最强的X射线辐射源,其电能转换为X射线的效率达到了15%。到了2010年,桑迪亚国家实验室进一步发展了直接驱动的磁化套筒惯性聚变(MagLIF)构型,并在2014年的Z机器集成实验中,通过Be套筒内爆压缩经过预热和磁化的氘氘燃料,成功产生了2×10^12个聚变中子。

桑迪亚的Z机器发展蓝图还包括一个名为ZN(Z Neutron)的项目,这是Z机器的一个更高级版本,旨在测试聚变动力和自动化系统中的更高能量产额。ZN计划采用俄罗斯的线性变压器驱动器(LTD)来替代现有的马克思发电机,目标是实现每小时提供20到30兆焦耳的氢聚变功率,实现每小时一次的聚变能量注入。

中国聚龙一号

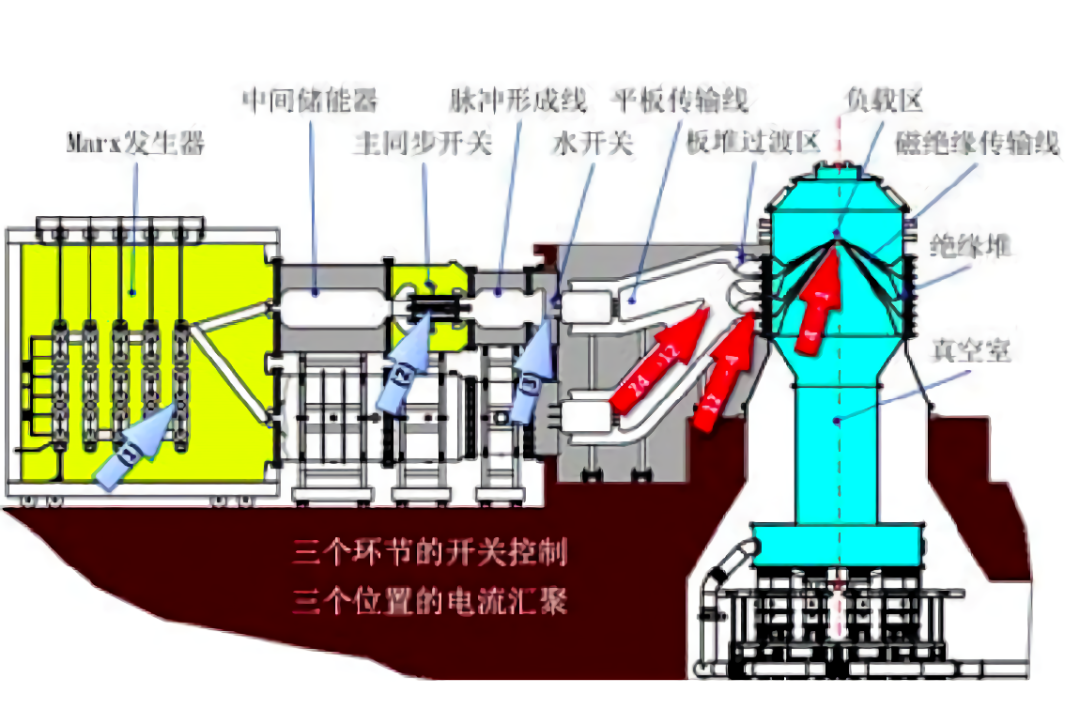

"聚龙一号"是中国关键的Z箍缩惯性约束核聚变实验装置,它在"闪光1号"、"闪光2号"等类似设备的研制经验上进一步发展而来。该装置采纳了"电容储能+闭合开关式脉冲形成与压缩+水线传输+真空中的磁绝缘传输线(MITL)"的技术路径。它特别采用了分立脉冲形成装置,设计成24路、每路达到太瓦级功率脉冲的输出。同时,利用多个球-板间隙结构的自击穿开关,实现了电流从同轴脉冲形成线到三平板传输线的转换;通过两路垂直的三平板传输线错时叠加至绝缘堆和真空磁绝缘传输线,实现了24路超高功率脉冲的有效汇流,打造出具有独特特色的聚龙一号总体设计方案。

聚龙一号结构图,摘自高端装备产业研究中心

聚龙一号概念图,摘自高端装备产业研究中心

在装置运行时,24路强大的电能沿12个不同方向,在5000立方米的巨大空间内被压缩并汇聚到仅有几立方厘米的中心靶区。在短短100秒内累积的数百万焦耳电能,在亿分之一秒的瞬间被释放出来,产生了能量达到数十万焦耳、功率高达数十万亿瓦的软X射线,这些射线用于驱动中心的氘氚内爆过程。

参考链接:

- https://mp.weixin.qq.com/s/O9i2_Z8kkKjk-qFM2Vn8Eg