6月12日 一篇名为“Driver at 10 MJ and 1 shot/30 min for inertial confinement fusion at high gain: Efficient, compact, low-cost, low laser–plasma instabilities, beam color selectable from 2ω/3ω/4ω, applicable to multiple laser fusion schemes ”的论文发布在《极端条件下的物质与辐射》(Matter and Radiation at Extremes)学术期刊上。这个标题有点长,我来带大家理解一下。

这个标题描述的是一种用于实现高增益惯性约束聚变的激光驱动系统的主要特点和功能。"Driver"在这里指的是驱动器或激光装置;"10 MJ"表示这个激光装置的输出能量是10兆焦耳(MegaJoules);“1 shot/30 min”表示该激光装置的设计允许它每30分钟进行一次聚变实验的射击(shot)。同时描述了这个装置“Efficient, compact, low-cost, low laser–plasma instabilities”,即高效(能量转换效率高),紧凑(物理尺寸小,占用空间少),低成本(建设和运行成本相对较低),低频率激光-等离子体不稳定性的特点;而“beam color selectable from 2ω/3ω/4ω”中 "Beam color"在这里指的是激光的波长,通过倍频技术可以改变激光的频率(颜色);“2ω、3ω、4ω”分别代表基频的二倍、三倍、四倍频率,意味着该装置可以根据实验需求选择不同频率的激光。“applicable to multiple laser fusion schemes”表示激光装置设计灵活,能够适应多种不同的激光聚变实验方案,具有很好的通用性和适应性。

摘自上述论文

我们都知道可控热核聚变以其稳定性、清洁性、安全性和资源的丰富性,被广泛认为是人类的终极能源解决方案。既然提到了激光聚变大家可能印象最深的就是美国国家点火装置NIF在2022年底成功实现了点火,这也引发了全球对聚变能源的极大兴趣。尽管NIF取得了最高靶增益约2.4的成就,但由于激光能量、腔体设计以及早期激光技术的限制,它还未能实现聚变能源所需的30至100的高靶增益,且每天的实验次数也仅限于3至4次。

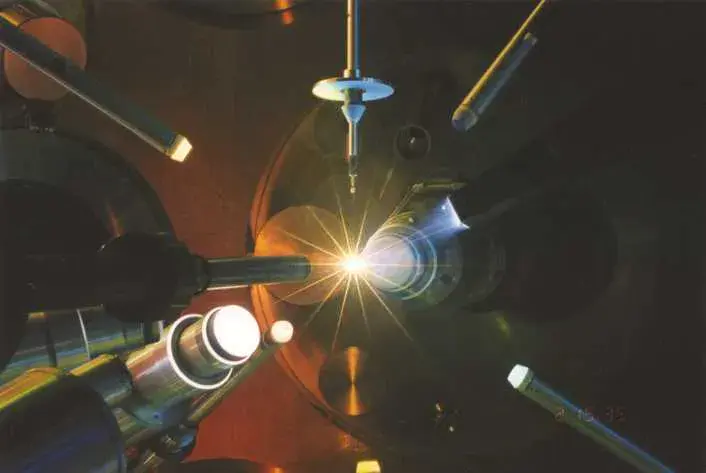

美国国家点火装置NIF

为了克服这些限制,中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所与北京应用物理与计算数学研究所的科研团队合作,提出了一种新一代高增益聚变装置的概念设计。这款10MJ激光装置旨在实现30至100的靶增益。如上文中描述的它具备高效、节能、紧凑和成本效益高的特点,能够每30分钟进行一次实验,并且能够根据实验需求,在同一次实验中提供二倍频、三倍频、四倍频等多种激光频率的混合打靶能力,以适应不同的激光聚变方法。其设计成本与美国的NIF相当,可以说这个概念为聚变能源的路线选择和可行性研究提供了新的工具。

在10MJ激光装置的概念设计中,采用了以下创新技术:

- 多前端及超弹簧光技术,以降低激光与等离子体之间的不稳定性。

- 近场空间分离放大预脉冲和主脉冲,以提升能量转换效率。

- 使用具有低发射截面、长荧光寿命和高储能密度的激光材料,实现高激光能量通量的放大。

- 环形截面水冷氙灯和荧光转换隔膜材料的应用,提高泵浦光到激光能量的转换效率和打靶频率。

- 基于角度敏感薄膜的近场多程劈板放大器,简化系统结构,提高能量抽取效率。

- 结合近场三程放大的双程放大构型,显著减少放大器占用空间,实现装置的紧凑化。

- 基于角谱敏感非线性晶体的空间滤波技术,进一步压缩滤波器空间,提高装置紧凑性。

- 非共线频率变换的波束合成系统,提高在较小F数和相同光学元件负载下的输出激光能量。

- 现代化的测控技术,提高测量和控制的精确度。

- 以靶室为中心的半地下整体布局,节省空间、降低成本并提高环境友好性;同时采用六孔球腔球对称辐射驱动源路线下的理想激光排布方案,获取所需的球对称辐射源,满足多种激光聚变方式的需求。

中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所的隋展研究员提出了上述的先进激光技术。与此同时,北京应用物理与计算数学研究所的蓝可研究员则专注于确保这些技术能够满足物理需求。两位研究员携手撰写了这篇关于10MJ激光装置概念设计的论文。

这篇论文的发表,不仅展示了中国在激光聚变技术领域的创新和突破,也体现了科研团队在实现高效、低成本聚变能源研究方面的努力和成果。通过这些新技术的应用,10MJ激光装置有望在聚变能源研究中发挥重要作用,为未来的能源发展提供新的可能性。

参考链接:

- https://mp.weixin.qq.com/s/XN5xzt9ndoW1Kc_zr1Obdg

- https://pubs.aip.org/aip/mre/article/9/4/043002/3299036/Driver-at-10-MJ-and-1-shot-30-min-for-inertial