核聚变作为“人造太阳”的终极能源解决方案,正从实验室加速迈向商业化。各国基于技术路线、政策支持和资源整合能力的差异,形成了多元化的时间表与目标。中国、美国、欧洲、日本等主要经济体均将核聚变视为能源转型的核心战略,并依托“官方主导+私营创新”的双轨模式推进技术突破。

2025年3月10日 两会期间,全国政协委员、中核集团聚变领域首席科学家段旭如接受《中国能源报》专访,系统阐述我国核聚变技术发展现状与前景。他指出,我国核聚变技术已从“跟跑”跃升至“并跑”,并在部分领域达到国际领先水平,“目前位于国际第一方阵,正与国际同步从科学研究向实验堆工程验证过渡”。

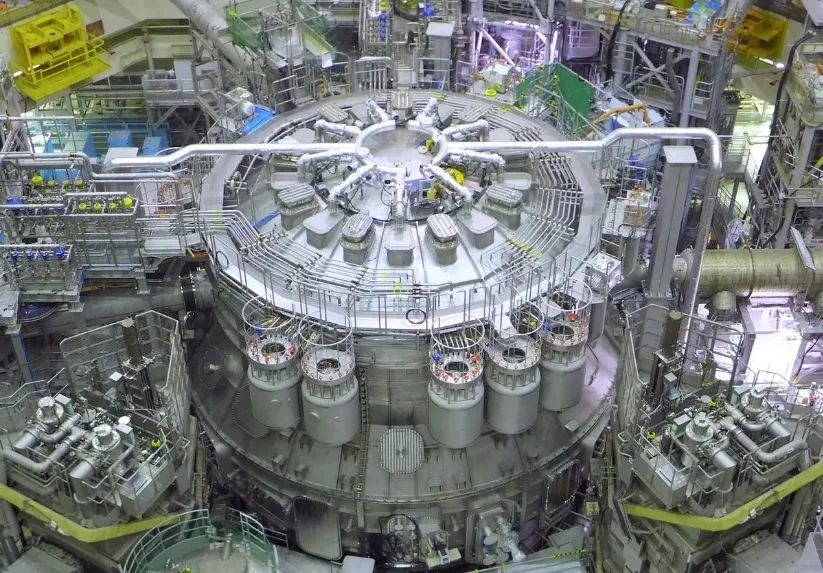

我国核聚变研发历经60余年积累,尤其是通过深度参与国际热核聚变实验堆(ITER)计划,科研实力显著提升。目前,我国已建成多座国际先进研发平台,如中国环流三号(HL-3)和全超导托卡马克装置(EAST),并培养了一批具备国际视野的科研团队。段旭如还强调,我国在国际聚变领域的话语权不断增强,例如中核集团牵头的中法联合体成为ITER项目主机安装的唯一承包商,主导真空室模块组装等核心任务。

装置运行能力跨越式提升

-中国环流三号(HL-3):2024年实现150万安培等离子体电流高约束模运行,刷新我国磁约束装置参数纪录,标志着向堆芯级高性能等离子体运行迈出关键一步。

-东方超环(EAST):首次实现千秒级高约束模放电,攻克托卡马克放电控制技术难题,为稳态运行奠定基础。

技术研发国际领先

-外部加热技术:射频负离子源中性束加速电压突破160KV,束流密度达270A/m²,技术指标全球领先。

-涉核核心部件:全球首个全尺寸聚变堆产氚包层验证模块、ITER增强热负荷第一壁原型件等关键部件通过国际认证,并主导发布核聚变领域首项国际标准。

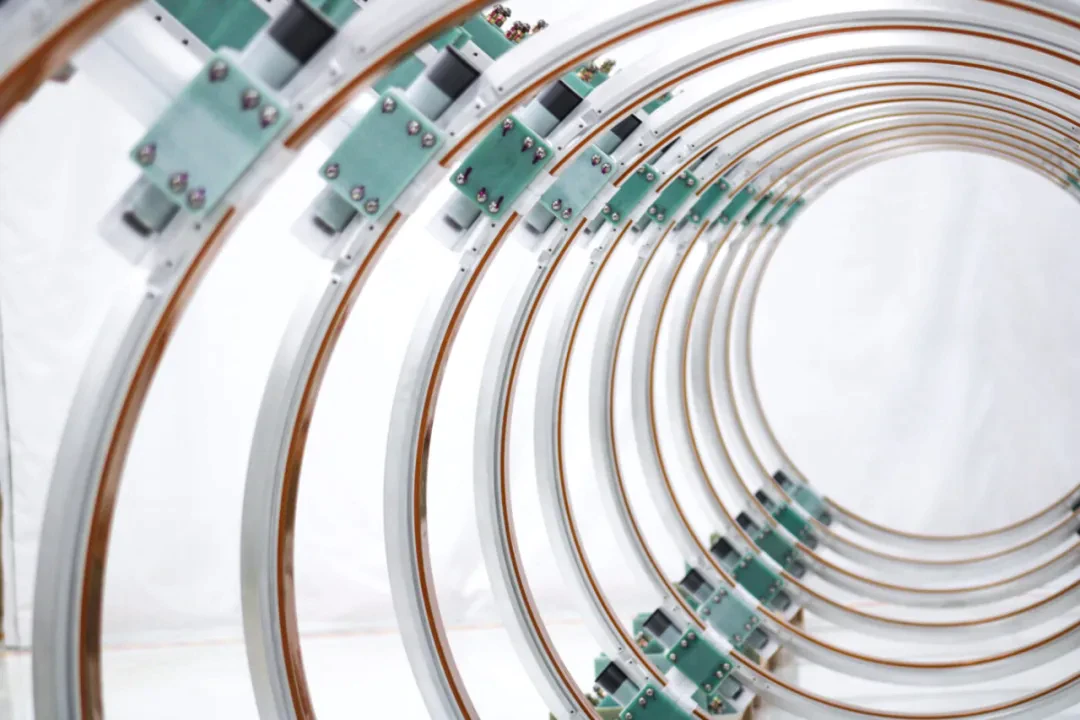

段旭如预测,基于当前技术进展,2050年前后有望实现聚变能商用。然而,高温超导、人工智能、先进材料等技术的突破可能加速这一进程。例如,我国在高温超导材料领域已取得突破(如联创超导研发的百米级集束线缆),人工智能技术也在等离子体控制中发挥关键作用。

不过,技术挑战仍存:等离子体稳态燃烧、耐辐照材料、氚自持三大难题亟待突破,且需解决核安全、热电转换等工程问题。

面对技术攻关需求,段旭如提出:这需要国家统筹布局,充分发挥我国新型举国体制的优势,协调好现有优势科研团队力量,有效集中人才与资源集智创新。要利用好中央企业集团的科技创新主体作用,依托企业在工程设计、材料生产、装备制造等领域的产业赋能优势,通过组建产业联盟等方式,打通科研机构、企业等构成的创新链存在的“堵点”。要发挥好民营资本在产业孵化、市场运营等方面的优势,共同加快推动企业主导的“产学研用”协同创新。

此外,要不断探索优化协同范式,打造创新科技金融支持体系,鼓励商业资本积极参与和投入行业关键技术研发,形成开放包容、鼓励原创的新局面,共同促进我国核聚变能事业高质量发展。

以上主要内容来源于中国能源报,作者中国能源报记者 闫志强

各国官方、代表企业或项目商业化预测时间:

文章开头我们就提到了核聚变技术作为未来能源领域的关键突破,正逐渐从实验室走向商业化应用。随着各国在技术研发、实验装置建设和国际合作等方面的不断推进,核聚变的商业化前景愈发清晰。然而,不同国家和企业基于自身的技术路线、资源投入以及政策支持,其商业化的时间表和预期效果也各有差异。以下是对其他各国核聚变商业化时间及预期效果的对比分析,以进一步了解全球核聚变技术的发展态势和未来趋势。

美国

官方目标-十年愿景:

依据2025年2月24日,美国核聚变能源扩展委员会发布的初步报告《Fusion Power Enabling 21st Century American Dominance》,强调核聚变能源对美国在 21 世纪保持全球主导地位的战略意义,提出了加速核聚变商业化、确保美国在该领域领导地位的一系列建议。该报告设定 美国国家核聚变目标为:在本十年内启动全球首个商业核聚变电厂建设,以巩固美国在该领域的领导地位。

-2035—2040年:2021年2月美国国家科学院、工程院和医学院(NASEM)联合发布报告《将核聚变引入美国电网》(Bringing Fusion to the U.S.Grid),称美国将在2035—2040年建造可运行的核聚变发电厂。报告提到计划在2040年前建成可运行的核聚变发电厂,并设定阶段性目标:2028年前开发50MW级试验电厂模型,2035年启动试点项目。

私营企业目标

-2028年:今年2月28日,我们报道了总部位于美国华盛顿埃弗雷特的核聚变商业公司-Helion Energy宣布计划在华盛顿马拉加建造世界首座核聚变发电厂。而Helion Energy与微软早已签订了购电协议,计划2028年部署首座核聚变电站,2030年代扩大规模。

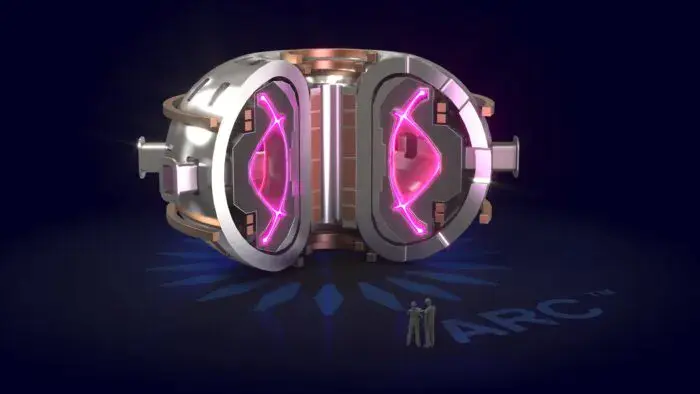

-2030年代:12月17日,美国弗吉尼亚州州长Glenn Youngkin宣布,最大的私营聚变公司Commonwealth Fusion Systems(CFS)将投资数十亿美元,在弗吉尼亚州切斯特菲尔德县的詹姆斯河工业中心建造世界上第一座电网规模的商业聚变发电厂。拟议中的发电厂被称为ARC,预计将于2030年代初投入运营。

欧洲

代表项目:ITER项目

-2040年后:2024年6月20日,WNN(World Nuclear News)发布最新消息称ITER发布最新的项目计划表,全氘-氚聚变实验推迟至2039年,因此商业化预计不早于2040年。

英国STEP计划:

-2040年后:STEP全称是Spherical Tokamak for Energy Production,2019年宣布启动,当前是英国重点推进的国家级聚变能发展项目,目标是2040年前后建成原型聚变电厂,示范聚变技术的商业可行性,并验证聚变电厂实现燃料(即氚)自给自足的能力,采用球形托卡马克技术。

德国仿星器路线:

-2030年代中期:Proxima Fusion开源设计“Stellaris”,目标2031年建成原型装置,2030年代中期并网。

日本

官方目标

-2030年代末发电示范:

2024年11月12日,日本宣布聚变能源示范电厂项目FAST(Fusion by Advanced Superconducting Tokamak)正式启动,预计将在2025年完成初步设计,2030年代末进行发电示范。

-2050年核聚变发电:日本政府《核聚变能创新战略》设定2050年实现核聚变发电,重点支持JT-60SA实验装置(托卡马克)及衍生技术。日本的官方目标分为短期示范(2030年代末)和长期商业化(2050年)两个阶段。

私营企业目标

-2040年代:日本初创企业 Helical Fusion 的首席执行官向路透社表示,该公司计划在 2034 年启动世界上第一个稳态核聚变反应堆,并在 2040 年代开始商业运营。

在全球核聚变技术的商业化进程中,商业化聚变公司表现得更加激进,也更加乐观。与各国官方相对保守的时间表相比,私营企业似乎更愿意大胆突破传统限制,加速核聚变技术从实验室走向市场的步伐。这种差异使得全球核聚变竞赛呈现出“官方保守、私营激进”的特点。

私营企业的激进态度并非没有依据,随着高温超导、人工智能、先进材料等高新技术的快速发展,核聚变技术的商业化门槛正在逐步降低,这为它们的快速推进提供了技术支撑和市场信心。然而,无论是官方还是私营企业,都面临着技术、政策和市场的多重挑战。未来,核聚变技术的商业化之路仍需在谨慎与创新之间找到平衡,而这场“官方与私营”的竞赛也将继续推动人类向“人造太阳”的终极目标迈进。

参考链接:

- https://mp.weixin.qq.com/s/aqfMIzsU-xqD6N_o-E1V9g