2月18日,由国家最高科学技术奖获得者薛其坤院士领衔的南方科技大学、粤港澳大湾区量子科学中心与清华大学联合研究团队,宣布成功在常压条件下发现镍基氧化物的超导电性,这使得镍基成为继铜基、铁基材料之后的第三类在常压下突破麦克米兰极限的高温超导材料体系。研究成果已发布在最新一期的《Nature》期刊上。

超导,全称超导电性,是指某种材料在降至某一临界温度时,电阻突然降为零的现象,电流通过时完全无损耗,具备这种特性的材料则被称为超导体或者超导材料。超导现象是二十世纪最重要的科学发现之一,被广泛认为具有颠覆性的技术前景。2019年,美国斯坦福大学的科研团队在镍氧化物Nd₁₋ₓSrₓNiO₂薄膜中首次观测到9-15K的超导电性。这一发现打破了“镍元素难以实现高温超导”的传统认知。随后众多的理论和实验学家跟进研究,发现镍基薄膜中的超导电性有很多奇异的非常规特性,使得镍基超导逐渐发展成为超导材料研究领域的一个热点和前沿课题。

一、研究背景与意义

在超导材料领域,虽然镍酸盐一直备受关注。然而此前的研究表明,双层镍酸盐超导体(如La₃Ni₂O₇)通常需要在极高的压力(>14GPa)下才能实现超导,且存在杂质相的干扰,这极大地限制了对其超导机理的深入研究。镍酸盐的结构与铜酸盐相似,都具有NiO₂层,但其电子结构存在显著差异(例如镍的3d⁷.⁵构型),并且镍酸盐中存在层间顶端氧,这可能涉及3dₓ²⁻yx²和3dᶻ²轨道的共同作用。因此,探索在常压下实现镍酸盐超导的可能性,突破麦克米兰极限(40K),对于理解超导机理以及拓展其应用前景具有重要的科学意义。

二、关键方法与技术

1.材料制备

本研究采用“强氧化原子逐层外延”(Gigantic-Oxidative Atomic-Layer-by-Layer Epitaxy,GOALL-Epitaxy)技术,在SrLaAlO₄衬底上成功生长了3个单胞厚度的La₂.₈₅Pr₀.₁₅Ni₂O₇薄膜。通过交替沉积La₀.₉₅Pr₀.₀₅Oₓ和NiOₓ靶材,并在臭氧氧化环境(3-5Pa臭氧+7Pa氧气)中进行生长,确保了薄膜的高结晶质量。在生长过程中,使用反射高能电子衍射(RHEED)等技术实时监测薄膜的生长情况。随后,通过575°C的臭氧退火工艺(持续30分钟),进一步优化了氧含量和超导性能。

最终,成功构建出结构复杂、热力学亚稳、但晶体质量趋于完美的氧化物薄膜,这是氧化物薄膜外延生长技术的一次重大跨越,不仅为包括宽禁带半导体等各类氧化物的缺氧难题提供了解决方案,还极大地拓展了高温超导等强关联电子系统的人工设计与制备。

值得一提的是,GOALL-Epitaxy技术由薛其坤院士与物理系陈卓昱副教授率领的研究团队自主研发。该技术结合了原子层沉积(ALD)和外延生长的优点,能够在强氧化环境下精确控制薄膜的生长过程,实现原子级别的厚度控制和高质量的晶体结构。研究团队将这项技术应用于镍基超导材料的开发之中,在原子级平滑的基片之上,精确排列镍、氧等原子,构建出厚度仅几纳米的超薄膜。特别是,研究团队在极强的氧化环境下,通过界面工程,实现了“原子铆钉术”,固定住了原本需要极高压环境下才能稳定存在的原子结构。他们试验了一千多片样品,最后成功地获得了常压下的超导电性。通过精密的电磁输运测量,观测到了零电阻与抗磁性,确认了高温超导电性的存在。

2.结构表征

利用扫描透射电子显微镜(STEM)和能量色散光谱(EDS)技术,发现薄膜与衬底的界面原子级锐利,且无元素互扩散,NiO₂层的结构清晰可见。

X射线衍射(XRD)和倒易空间图(RSM)分析表明,薄膜为四方相结构,面内存在约2%的压缩应变(衬底晶格常数为3.75Å,而块体为3.832Å),面外晶格则伸长1%。

3.物性测量

在

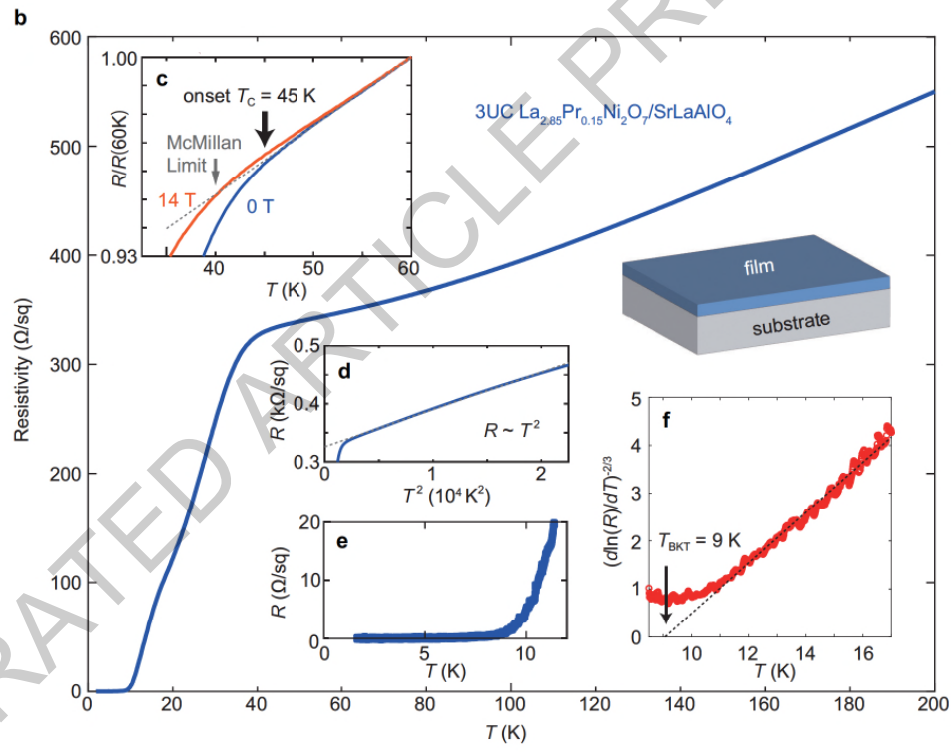

电输运测量中,通过四端法测量电阻-温度曲线,发现电阻在45K开始下降,并在9K以下达到零电阻,符合二维超导体的Berezinskii-Kosterlitz-Thouless(BKT)理论。

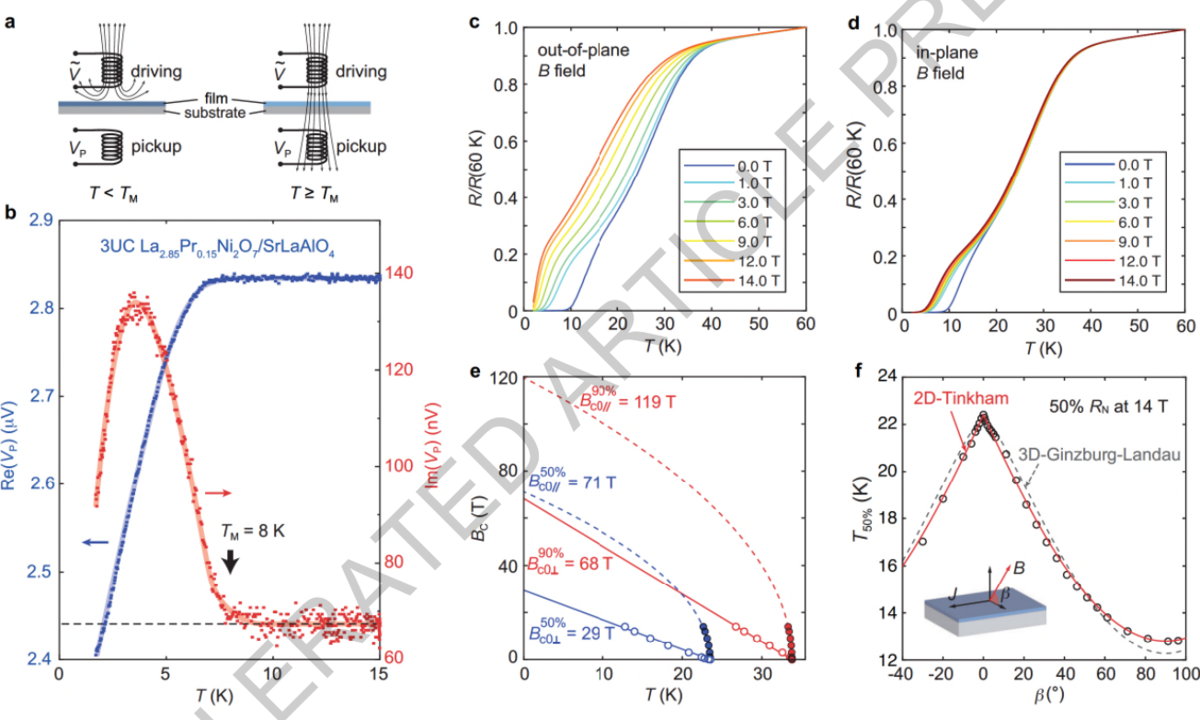

磁性测量中,通过互感线圈法观察到迈斯纳效应的起始温度T_M为8K,与BKT转变温度T_BKT=9K一致。

此外,临界磁场测试显示面内(119T)和面外(68T)临界磁场呈现明显的各向异性,进一步证实了二维超导的特征。

三、主要实验结果

1.超导特性

电阻行为表明,薄膜在45K时开始出现电阻下降,并在9K以下进入零电阻状态,完全符合BKT理论对二维超导体的描述。电流-电压特性测试显示幂律关系(I-V^α),进一步支持了BKT相变的存在。霍尔效应测量结果显示,薄膜具有近零霍尔系数,表明电子和空穴多载流子共存,暗示了其多带特性。

2.结构分析

应变效应分析表明,面内压缩应变可以有效调控电子结构,从而增强超导配对。Pr掺杂的作用也不容忽视:Pr³⁺替代La³⁺后,由于其较小的离子半径,促进了Sr²⁺的扩散,优化了载流子浓度。对比未掺杂Pr的La₃Ni₂O₇薄膜,后者仅在10K时出现微弱的电阻下降,且无法达到零电阻,这表明Pr掺杂对于超导相的纯度起着关键作用。

四、理论与机制探讨

从维度性来看,超导层的厚度约为4nm,相干长度ξ_∥=2.2nm,ξ_⟂=1.7 nm,与超导层厚度相当,符合二维超导的特征。

电子结构分析中,镍的L边X射线吸收光谱(XAS)显示其价态介于无限层镍酸盐(Ni⁺)和铜酸盐(Cu²⁺)之间,而氧的K边电子能量损失谱(EELS)则表明存在有限的p-d杂化。此外,应变工程可能通过调节NiO₂层的电子关联强度,从而提升超导温度。

五、未来研究展望

总体来说,这一研究标志着镍酸盐超导研究从高压向常压应用的重要转折,为揭示高温超导机理和开发新型超导器件提供了新的平台。未来,通过对比研究镍基、铜基与铁基三类高温超导体,可以深入理解高温超导电子配对的核心机制,为破解高温超导机理这一世纪科学难题提供关键钥匙。

参考链接:

- https://www.nature.com/articles/s41586-025-08755-z

- https://newshub.sustech.edu.cn/html/202502/46122.html