德国马克斯·普朗克研究所的科学家们最近取得了一项突破性发现:激光诱导可以在更接近室温条件下形成超导现象。这一重大成果已于7月10日发表在《自然》杂志上。

超导是一种物理现象,当材料处于特定条件下,其电阻会降至零,电流可以无损耗地流动,同时具有排斥外部磁场的迈斯纳效应。这些特性使超导材料在无损耗输电、强磁场设备等领域具有广泛的应用潜力。

目前,超导现象的实现通常受限于极端的低温环境,这意味着要达到超导状态,需要将材料冷却至接近绝对零度。即便是被归类为“高温”超导体的材料,其实现超导所需的温度也远远低于室温,大约在零下200摄氏度左右,这个温度范围通常需要使用液氮来达到。液氮是一种在工业上广泛使用的冷却剂,其沸点大约是零下196摄氏度。尽管这种所谓的“高温”超导体相比传统超导材料在更高的温度下就能工作,但它们对温度的苛刻要求仍然是一个技术障碍,限制了超导技术在更广泛领域的应用。

马克斯·普朗克研究所的研究团队通过激光脉冲照射特定材料,成功在远高于传统超导转变温度的条件下诱导出超导特性,这一现象被称为"光诱导超导"。这为拓展超导材料的工作温度范围提供了新的可能性。

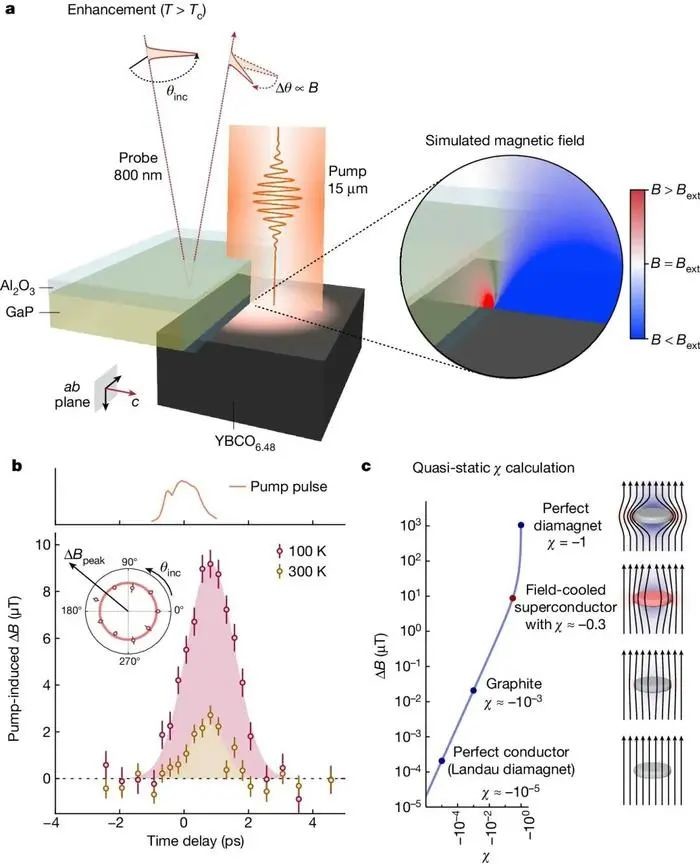

实验中,研究团队使用了钇钡铜氧化物(YBa2Cu3O6.48),这是一种高温超导体,通常需要冷却到零下200度左右。然而,当研究人员用中红外激光脉冲照射这种材料时,观察到了两个关键的超导特征:近乎零的电阻和排斥外部磁场的能力。令人兴奋的是,这些现象发生在远高于材料正常超导转变温度的条件下。

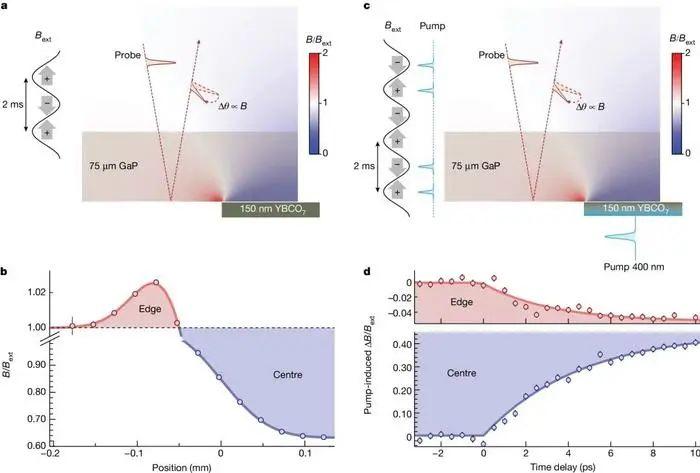

研究人员为了验证瞬时超导现象,开发了一种创新的实验方法。他们使用飞秒激光脉冲进行探测,以前所未有的精度和时间分辨率捕捉磁场的变化。此外,利用一个"旁观者晶体"来测量样品周围的磁场变化,进一步增强了实验的准确性。

此外,还有两个令人兴奋的发现:一是钇钡铜氧光致超导的迈斯纳效应与冷却到零下200度时的超导强度一致;二是超导现象虽然发生在皮秒尺度下,但并不会完全消失,而是存在局部波动。

尽管马克斯·普朗克研究所的这项研究仍处于基础阶段,但它已经为未来的超导研究和应用开辟了新的道路。研究人员相信,通过进一步优化激光脉冲的特性,有可能在更接近室温的条件下实现超导。这将为全新类型的高速电子设备的发展以及超导材料在更广泛领域的应用铺平道路。

名词解释:

迈斯纳效应(Meissner Effect)是超导体的一个基本特性,由德国物理学家沃尔特·迈斯纳和罗伯特·奥克森菲尔德在1933年发现。这个效应描述了超导体在转变到超导状态时,会排斥体内的磁场,使内部磁场强度变为零的现象。

具体来说,当一个正常导体冷却到其超导转变温度以下,变成超导体时,它会排斥掉体内的磁场。如果在这个过程中外部磁场存在,超导体不仅会排斥掉原有的磁通量,还会在超导体表面形成一层无电阻的电流(称为超导电流),这些电流产生的磁场与外部磁场相抵消,使得超导体内部的磁场强度降为零。

迈斯纳效应的观察是超导体区别于正常导体的一个重要标志,也是超导体在实际应用中(如磁悬浮、MRI成像等)的关键特性之一。迈斯纳效应的存在使得超导体能够完美地屏蔽外部磁场,从而在某些应用中实现高度稳定的磁场环境。

参考链接:

- https://www.nature.com/articles/s41586-024-07635-2