当今TOKAMAK磁约束受控核聚变,是预先将氘\氚加热至上亿℃高温。然而,在如此超高温度下,热核燃料的“密度”将变得极端稀薄。加之超高温等离子体内部紊乱的流体动力湍流,致使氘氚粒子随时随地膨胀飞散;同时热量亦无时无刻地输运消散,极其难以充分有效地积累与沉积。

进一步解释:“密度”几乎接近于真空般稀薄的燃料,根本不能够切实承接、充分吸收以及有效耦合来自于外部的加热热量。也就是,极端稀薄的“密度”本质已经丧失了加热之物质基础!反过来失去了实体物质承接的能量,大部分亦重新辐射逸散出高温等离子体,以致于加热效率非常低下。因此,即使具有超强磁场约束加持,也完全不可能实现稳定、可靠的核聚变点火。即:单纯地仅仅走高温路线是错误且行不通的!

“改进的受控核聚变装置”原则是将热核燃料的“密度”置于最基本、最核心、最首要之地位!同时必须具备“十分稳定的物理状态”,例如常温固态的氘化锂或者氚化锂等。强调“密度”与“超高温度”、“维持时间”其实并不是等同地位,亦即“密度”在受控核聚变反应当中的贡献要远远超过“等离子体温度”和“维持时间”条件。而绝非传统概念认为那样:即使氘\氚“密度”极端地稀薄,只要相应地提高补偿另外两项(或者一项)的参数,满足三乘积总值就可以聚变点火。

“改进的受控核聚变装置”使用极强功率激光(啁啾)脉冲在飞秒级短暂瞬间、轰击加热截面直径仅仅纳米级细丝状线形体的固态高“密度”氘化锂(或者氚化锂)阵列,率先实现“稳态核聚变点火”。并且细丝状线形体优异的“高速传播燃烧”特性,使得整个热核燃料阵列极短时间内燃烧完毕(聚变自持)。聚变反应伊始即产生出大量的高能氦核(α粒子),被约束于托卡马克(TOKAMAK)环形装置磁场强度最强之中心区域,均匀、平缓、持续地“自行加热”超高温等离子体,从而维系核聚变反应持久稳定地自持燃烧。

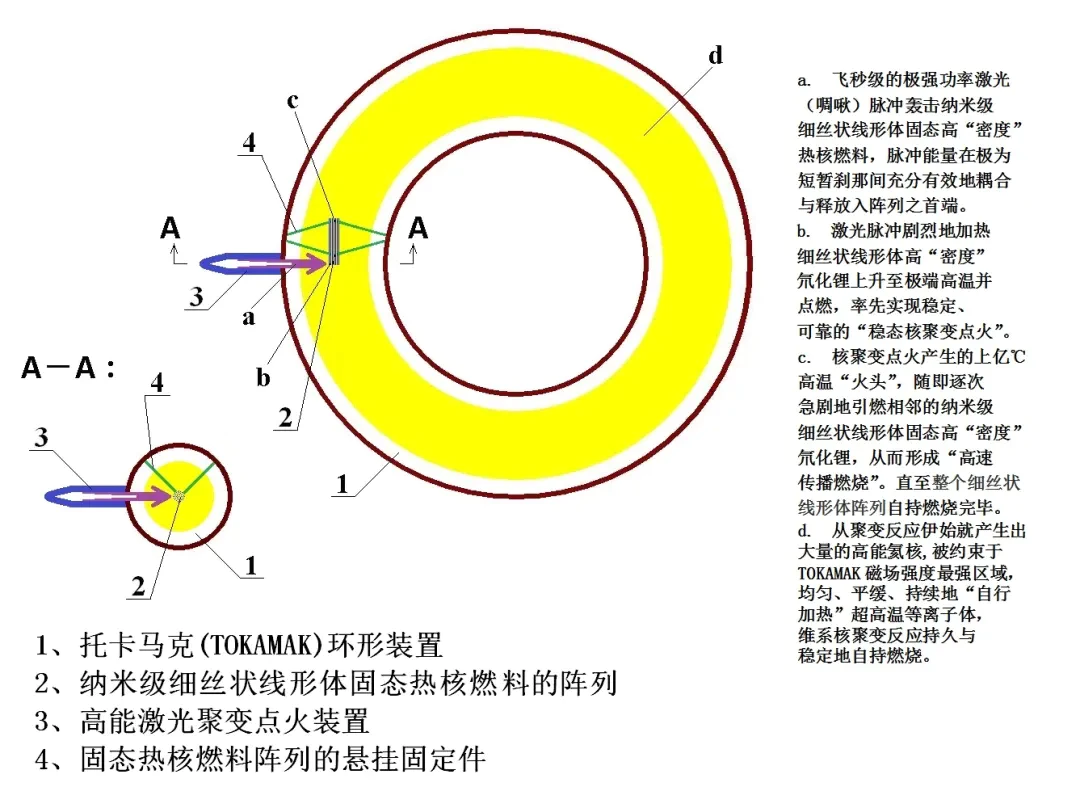

“改进的受控核聚变装置”构型:

在托卡马克(TOKAMAK)环形装置1任意一处的真空室中心区域,悬挂固定有纳米级细丝状线形体固态热核燃料(例如常温固态的氘化锂或者氚化锂等)的阵列2,并且高能激光聚变点火装置3的激光脉冲发射口,精准地朝向此纳米级细丝状线形体固态热核燃料阵列2的首端。

“改进的受控核聚变装置”原理图:

“改进的受控核聚变装置”工作过程依次为如下三个阶段:

第一阶段----稳态核聚变点火

要实现稳定、可靠的核聚变点火,热核燃料的“密度”其实才是最基本、最核心和最首要之因素!这一点极其极其重要!常温固态热核燃料(例如常温固态的氘化锂或者氚化锂等)拥有相对非常高的“密度”,以及“十分稳定的物理状态”。因为只有高“密度”和“稳定的物理状态”才可以使激光脉冲能量切实有效地积累与沉积。其次,截面直径仅仅纳米级细丝状线形体其中一点燃料的量极其极其地细微。飞秒级的极强功率激光(啁啾)脉冲轰击纳米级细丝状线形体固态高“密度”热核燃料(例如常温固态的氘化锂或者氚化锂等),脉冲能量在极为短暂刹那间充分有效地耦合与释放入阵列之首端。剧烈加热细丝状线形体高“密度”氘化锂达到极端高温并点燃,从而率先实现稳定可靠的“稳态核聚变点火”(原理图中的a处和b处)。这相当于首先点燃了火柴头。

第二阶段----高速传播燃烧

此刻还没有被引燃的常温、高“密度”纳米级细丝状线形体固态热核燃料(例如常温固态的氘化锂或者氚化锂等)却仍然处于十分稳定的物理状态;而且每一点燃料的量亦同样极其极其地细微,此因素也一样非常重要!因而具备极为优异的“高速传播燃烧”特性。所以,率先核聚变点火产生的上亿℃高温“火头”,随即逐次急剧地引燃相邻的纳米级细丝状线形体固态高“密度”氘化锂,形成了“高速传播燃烧”,直至整个细丝状线形体阵列聚变自持燃烧完毕(原理图中的c处)。这相当于火柴头点燃的“火头”,再逐次引燃整根干燥、密实的火柴杆。

第三阶段----自行加热

全部纳米级细丝状线形体固态高“密度”热核燃料(例如常温固态的氘化锂或者氚化锂等)阵列“高速传播燃烧”完成以后,即从聚变反应伊始就产生出大量的高能氦核(α粒子)和高能中子。大量高能氦核(α粒子)被约束于托卡马克(TOKAMAK)真空室磁场强度最强的中心区域,建立起高“密度”高能氦核之加热核心;均匀、平缓、持续地“自行加热”超高温等离子体,维系核聚变反应持久与稳定地自持燃烧(原理图中的d处)。

由以上“改进的受控核聚变装置”之三个工作阶段看出:热核燃料的“密度”才真正为受控核聚变最基本、最核心、最首要之因素!同时,还必须拥有“十分稳定的物理状态”,而绝不仅仅只是超高温度条件。“极强功率激光(啁啾)脉冲在飞秒级短暂瞬间、轰击加热截面直径仅仅纳米级细丝状线形体固态高“密度”热核燃料(例如常温固态的氘化锂或者氚化锂等)阵列率先稳态核聚变点火”,一举突破了受控核聚变技术难关!纳米级细丝状线形体热核燃料自身极其优异的“高速传播燃烧”特性,则成为开启受控核聚变之门的钥匙。大量高能氦核(α粒子)均匀、平缓、持续地“自行加热”,持久有效维持高温等离子体的稳定性以及聚变反应自持。综上所述,“改进的受控核聚变装置”提供了正确的理论构型以及技术路线,并且为将来更高效能的氦元素等轻核聚变奠定了基础。

本文的作者[穆骞],以其独特的视角和深刻的见解,在[核聚变装置优化]领域中贡献了宝贵的知识和经验,以下为作者介绍:

穆骞,《改进的受控核聚变装置》(专利号:ZL202320990766. 3)专利权人。

2015年作者本人关于受控核聚变装置改进的最初灵感来自于,氘\氚“密度”才是真真正正最基本、最核心、最首要之因素!即“密度”第一性原理!并由此提出:极强功率激光脉冲在飞秒级瞬间,轰击截面直径仅仅纳米级细丝状线性体低温高“密度”热核燃料,将成为开启受控核聚变之门的钥匙。