曾因复杂设计和早期性能局限被视为 “黑马” 的仿星器(stellarator),正凭借物理理论与工程技术的双重突破,成为可控核聚变商业化竞争的重要力量。多家初创公司近期密集公布试点电厂设计与关键技术验证成果,标志着这一曾被边缘化的磁约束技术,已具备与传统托卡马克(tokamak)分庭抗礼的实力。

仿星器与托卡马克同属环形磁约束装置,但其核心优势在于无需依赖等离子体电流即可约束高温等离子体。托卡马克依赖中央螺线管驱动等离子体电流产生辅助磁场,这一机制导致其存在 “定期重置” 和 “破裂事故” 风险--等离子体破裂可能烧穿容器壁,成为商业化的主要障碍。

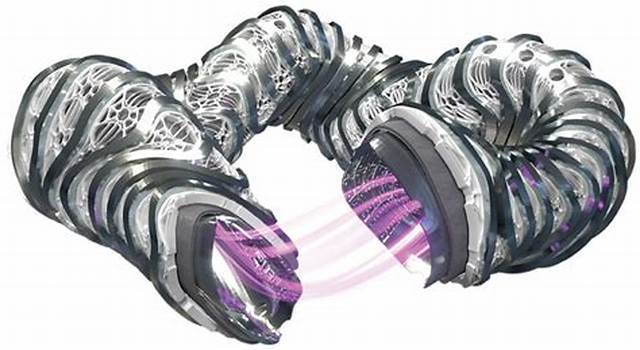

而仿星器通过精密设计的扭曲磁体布局直接形成螺旋磁场,理论上可实现 “无限期连续运行”,避免了托卡马克的固有缺陷。

早期仿星器因粒子碰撞导致热量流失,性能落后于托卡马克。但20世纪90年代后,超级计算机模拟实现 “磁场优化”,通过计算扭曲磁体的精确形状,将粒子扩散率降低至可忽略水平。2015年,德国马克斯・普朗克等离子体物理研究所(IPP)的 “Wendelstein 7-X”(W7-X)装置首次验证了大规模优化设计的可行性,其等离子体运行时长与温度逐步接近托卡马克主流水平,为技术落地奠定基础。

二、企业竞速:三大阵营引领工程化突破

当前全球8家公司聚焦仿星器研发,超过托卡马克领域的6家,揭示了目前形成技术追赶态势:

1.Type One Energy:聚变工程化先锋2025年3月,该公司在《Journal of Plasma Physics》发表七篇论文,详细披露试点电厂 “Infinity Two”设计:装置高近14米,可产生800MW能量,转化为350MW电力。其核心技术在于高温超导磁体,在紧凑结构中生成强磁场,较传统设计体积缩小40%。

项目计划2026年启动首台原型机 “Infinity One” 建设,已与美国田纳西河谷管理局(TVA)达成协议,将在退役的Bull Run电厂落地。公司在累计融资8200万美元基础上,正寻求2亿美元新投资,目标2030年代中期实现并网发电。

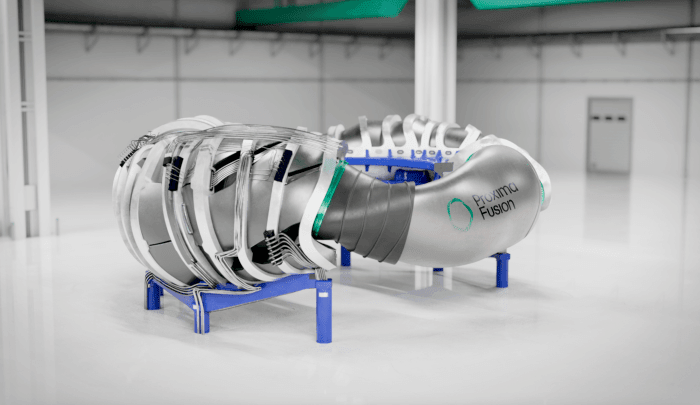

2.Proxima Fusion:W7-X技术嫡系传承作为IPP衍生企业,Proxima Fusion于2025年2月在《Fusion Engineering And Design》发布 “Stellaris” 设计,规模与Type One Energy装置相近,同样瞄准2030年代发电。公司计划2027年建成高温超导测试磁体,2031年推出示范装置。针对仿星器磁体制造复杂度,Proxima Fusion通过早期计算模拟优化布局,将制造成本预期显著降低,成为首个实现 “设计-制造” 数字化闭环的团队。

今年1月,公司宣布开源VMEC++(VMEC的升级版),后者将成为下一代准等动力(QI)仿星器聚变装置开发的重要新工具,同时也代表着Proxima Fusion对开源软件社区做出的重大贡献。

3.Thea Energy:颠覆性磁体技术破局

普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)衍生的Thea Energy另辟蹊径,开发 “磁像素”(magnetic pixels)技术:通过数百个可独立控制的高温超导平面磁体,动态调整磁场形态,彻底摒弃传统仿星器的复杂扭曲磁体。

2025年3月,该公司在arXiv预印本中披露3x3磁像素阵列测试成功,首次通过通断控制实现预期磁场形状。联合创始人David Gates表示,这一技术将磁体制造难度从 “定制化艺术品” 转化为 “标准化模块生产”。

三、行业共识:从 “实验室竞赛” 到 “工程化比拼”

尽管托卡马克仍占据当前研发资源优势(如250亿欧元的ITER项目),但仿星器的 “无电流稳定运行” 特性被视为更贴近商业化电厂需求。麻省理工学院前等离子体中心主任、美国CFS公司联合创始人Dennis Whyte也指出:“仿星器的运行简化优势在工程化阶段更为突出,其技术成熟速度已超出预期。”

马克斯・普朗克研究所W7-X主任Thomas Klinger则强调技术代差的缩小:“过去认为托卡马克‘易于建造’的观点,正被高温超导与3D打印技术颠覆。仿星器的复杂磁体在计算设计辅助下,制造成本已控制在可接受范围内。”

参考资料:

- https://www.science.org/content/article/stellarators-fusions-dark-horse-hit-stride