3月17日,德国马克斯普朗克等离子体物理研究所(IPP)宣布其领衔的国际科研团队通过ASDEX Upgrade托卡马克实验与GENE代码模拟的深度互证,首次实现多维度湍流参数的定量匹配,标志着回旋动理学模型迈向工程应用的关键转折。相关研究成果已于15日发布在《Nature Communications》上,论文题目为《Milestone in predicting core plasma turbulence: successful multi-channel validation of the gyrokinetic code GENE》。

一、研究背景

聚变电厂旨在通过轻原子核聚变高效产生可用能量,其中磁约束聚变是最先进的技术手段之一。该技术利用磁场将高温等离子体限制在真空室内,以维持聚变反应。然而,等离子体中的湍流现象对能量约束时间会产生显著影响。适度的湍流有助于排出氦核等副产品并引入新鲜燃料,但过度湍流会导致能量快速逃逸,降低能量约束时间,从而影响聚变过程的持续性。

近年来,包括JET、W7-X、NIF等装置取得多项突破,促使各国启动雄心勃勃的项目,旨在尽快开发聚变电厂。在此背景下,利用大型超级计算机进行高保真度的等离子体行为模拟,成为加速进展、指导关键设计决策的主要途径之一。而等离子体湍流的模拟是否能够可靠预测等离子体行为,一直是亟待解决的重要问题。

二、研究方法

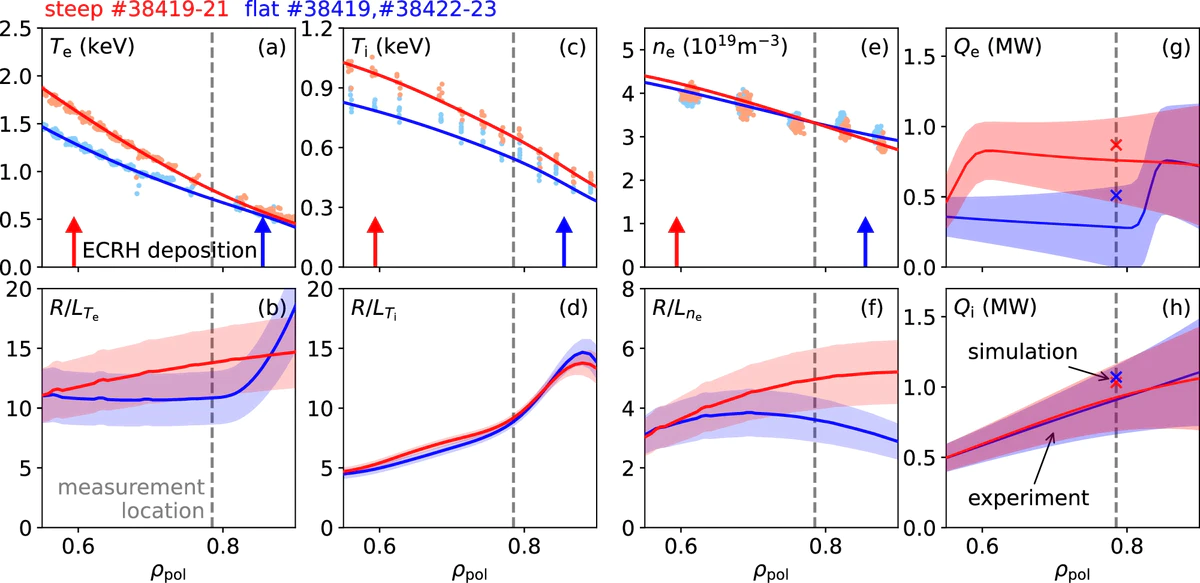

- 实验设计:在ASDEX Upgrade托卡马克的低约束模式(L-mode)放电中,通过调节电子回旋共振加热(ECRH)位置,生成两种等离子体场景(陡峭温度梯度与平坦温度梯度),避免高约束模式(H-mode)中离子回旋半径过大的理论限制。

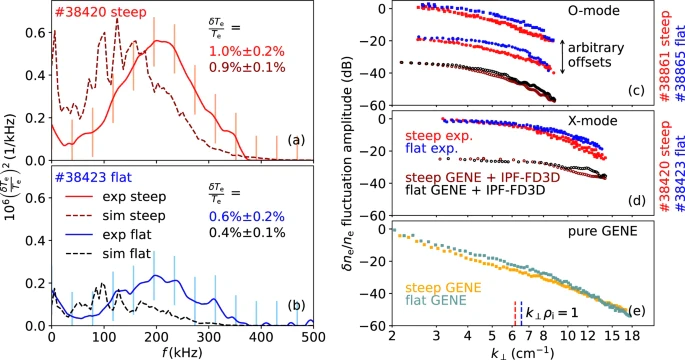

- 诊断工具:结合多普勒背向散射(DBS)和电子回旋辐射相关诊断(CECE),测量电子密度和温度的波动特性;使用射线追踪(Torbeam)和全波模拟(IPF-FD3D)等合成诊断工具,将模拟湍流场转换为与实验可比的信号。

- GENE代码模拟:基于实验输入的磁平衡、动能剖面和背景剪切流,运行线性和非线性回旋动理学模拟,并通过参数扫描匹配实验热流。在本研究中,采用局部近似,利用周期性边界条件,结合电磁波动、通量面形状、线性化朗道-玻尔兹曼碰撞等物理特性,进行等离子体湍流模拟。

三、研究成果

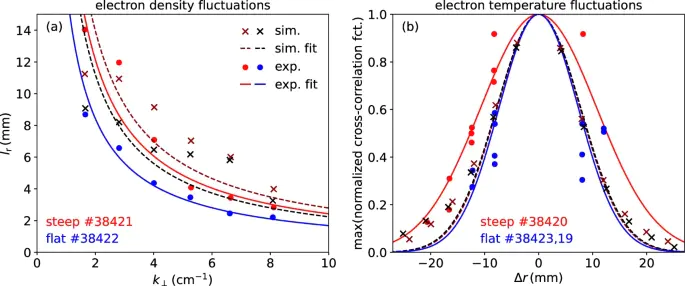

在两种不同的等离子体场景下,模拟结果与实验数据在多个参数上表现出高度一致性:

1.电子温度波动幅度:在陡峭的电子温度梯度场景中,实验测量的电子温度波动幅度约为1%,而在平坦的场景中约为0.6%。模拟结果准确再现了这一变化趋势,且绝对值也与实验数据高度吻合。这表明模拟能够精确捕捉到电子温度梯度变化对温度波动幅度的影响。

2.电子密度波动幅度:在平坦的电子温度梯度场景中,电子密度波动幅度更高。这一现象与传统的混合长度理论预测相反,挑战了以往的认知。模拟结果不仅准确再现了这一意外现象,还为深入理解其背后的物理机制提供了线索。

3.波动的波数谱:对于电子温度和密度的波动,模拟得到的波数谱与实验测量结果高度一致。这表明模拟能够准确描述湍流在不同空间尺度上的特性。

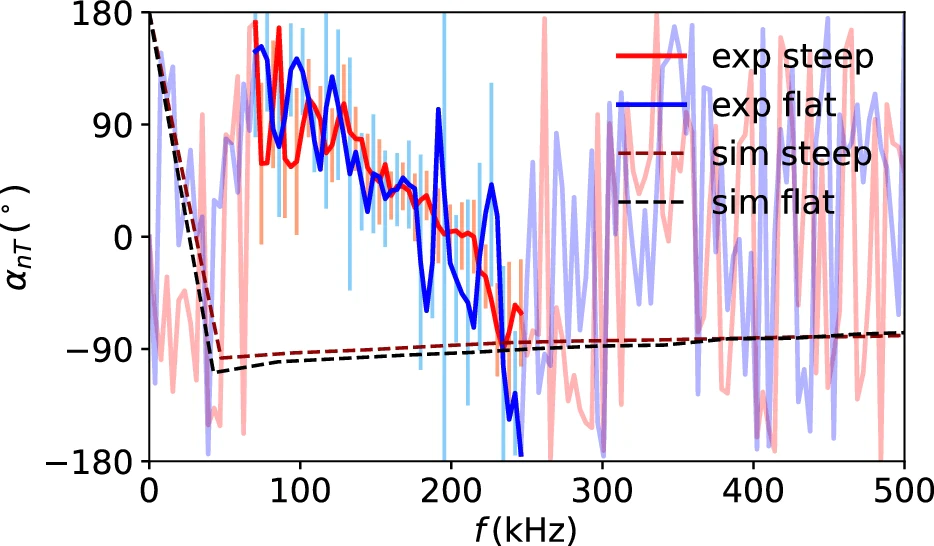

4.交叉相位:电子密度与温度波动之间的交叉相位是判断微不稳定性能量来源的重要指标。实验与模拟结果在这一参数上也表现出良好的一致性,进一步验证了模拟的可靠性。

5.径向相关长度:模拟得到的电子密度和温度波动的径向相关长度与实验测量值高度吻合。这表明模拟能够准确描述湍流结构在径向上的空间分布特性。

通过线性涡流模拟,研究识别出了驱动不同尺度湍流的主要微观不稳定性。在陡峭的温度梯度场景中,湍流更为显著,这与所有归一化的动能梯度超过(或等于)平坦场景中的值相一致。对于0.4cm⁻¹ ≲k⊥≲ 4.0cm⁻¹(0.1≲k⊥ρs≲ 1.0)的范围,湍流主要由离子温度梯度(ITG)驱动;而在最小尺度(高k⊥)的情况下,两种场景均主要由电子温度梯度(ETG)驱动。

四、研究结论及意义

研究表明,GENE代码经过25年发展,能够高精度预测毫米尺度湍流特性,并与宏观热流结果一致,验证了其在核心等离子体湍流模拟中的可靠性。

同时,研究还表明通过优化等离子体场景,可以利用模拟来实现尽可能高的能量约束时间。这不仅为聚变发电厂的设计和运行提供了重要的理论支持,也为聚变装置的数字孪生概念的发展铺平了道路。

未来,科研人员可以利用数字孪生技术更好地预测反应堆等离子体的性能,从而推动核聚变技术的进一步发展。

参考链接:

- https://www.ipp.mpg.de/5503641/nature_communication#

- https://www.nature.com/articles/s41467-025-56997-2