2024年6月,国家科学中心-库尔恰托夫研究所(National Research Center Kurchatov Institute,NRCKI)所长Mikhail Kovalchuk在出席俄罗斯联邦国家奖颁奖典礼时表示,俄罗斯拥有世界上任何地方都没有的独一无二的核技术。在核聚变领域,NRCKI开发了世界上第一个托卡马克装置。以NRCKI为载体,俄罗斯计划在2030年前建成原型聚变-裂变混合堆,于2040年前建成商用聚变-裂变混合堆。

一、基本概况

库尔恰托夫研究所(NRCKI),最早于1943年3月在苏联莫斯科成立,如今隶属于俄罗斯联邦政府,并成为俄罗斯在高能物理和核物理领域最重要、最久负盛名的科研机构,前身是专门从事核武器开发的苏联科学院第2研究院。除了研制出世界上第一个托卡马克装置外,NRCKI还成功开发了世界上第一座商业核电站、第一艘核潜艇和核动力破冰船。1960年,苏联“原子弹之父”、首任实验室主任-库尔恰托夫逝世,为表彰纪念其取得的卓越成就和贡献,实验室正式更名为“库尔恰科夫研究所”。

伊戈尔·瓦西里耶维奇·库尔恰托夫(Igori Vasilievich Kurchatov),1903年1月12日出生,1960年2月7日逝世。伟大的物理学家、苏联核科学技术的组织者和领导者,同时也是苏联科学院院士。在他的领导下,库尔恰托夫研究所建造了苏联第一台回旋加速器、欧洲第一座原子反应堆、苏联的第一颗原子弹及氢弹和第一座原子能发电站。他个人曾先后三次获社会主义劳动英雄称号。

二、研究领域

NRCKI成立之初即专注于国防核武器的研发,之后逐步扩展至能源、材料科学、计算机、微电子、生物学及遗传学等方面,现已成为一个世界领先的跨学科国家实验室。其研究范围主要包括:

- 纳米系统及材料工业

- 核能及等离子体技术

- 核医学、同位素分离技术

- 计算机科学

三、发展历程

-1942年,根据苏联国防委员会第2352сс号令,列宁格勒物理技术研究所喀山分所组建了原子核专门研究室,在科学院系统内恢复铀研究工作。

-1943年,苏联科学院第121号令决定成立2号实验室,定位是“研究铀问题的物理实验室”,作为苏联核计划科学研究工作的核心机构。

-1944年,成功研制苏联第一台回旋加速器。

-1946年,成功开发欧亚大陆第一座实验性核反应堆。

-1948年,成功开发世界第一座工业生产核反应堆。

-1949年,成功试爆第一颗原子弹。

-1951年,在前苏联聚变计划领导人阿兹莫维奇亲自指导下,开始了等离子体启动和环形系统加热研究,当时TMP系列最大的装置参数已经与后来的托卡马克各方面比例非常接近。

-1953年,成功引爆第一颗氢弹。

-1954年,在奥布宁斯克建成世界上第一座民用核电站。

-1957年,开发了世界上第一座潜艇用的核反应堆。

-1958年,建成第一艘“列宁共青团号”核潜艇,同年世界第一款托卡马克装置建成。

-1959年,建成第一艘“列宁号”核动力破冰船。

-1960年,库尔恰托夫离世,为表彰其突出贡献,实验室更名为“库尔恰托夫”研究所。

-1975年,苏联顺应当时建大型托卡马克的潮流,建成了T-10托卡马克装置,是最后一个只考虑欧姆加热设计的装置。

-1978年,T-7建成,这是第一个具有环向场超导线圈的大型托卡马克。

-1988年,苏联建成首个超导托卡马克装置T-15,一直运行到1995年。

-1991年,成立俄罗斯科学中心“库尔恰托夫研究所”。

-1991年,T-7转交给了中国科学院等离子体物理研究所,改造为HT-7。

-1999年,建成俄罗斯第一个同步加速器辐射装置,同年也建成俄罗斯第一个球形托卡马克装置Globus-M。

-2010年,库尔恰托夫研究所成为国家研究中心(NRC "Kurchatov Institute")。

-2017年,T-15拆卸工作完成。

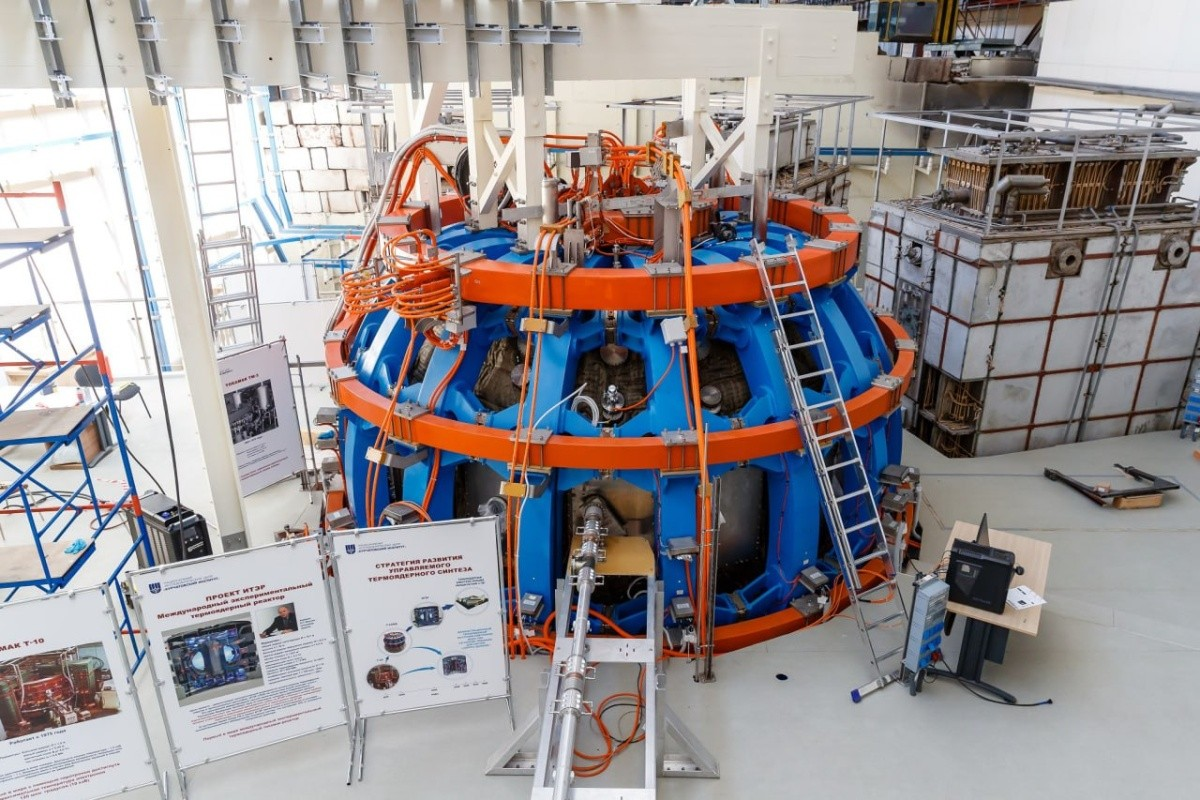

-2021年,T-15MD托卡马克装置进行了物理发射。

-2023年,T-15MD首次实现稳定等离子体。

四、聚变装置

核聚变装置方面,库尔恰托夫研究所先后研发了多个托卡马克装置。包括T-1、T-3、T-7、T-10、T-11、T-15、T-15MD等等。这里我们集中介绍部分极具代表性或重要意义的聚变装置。

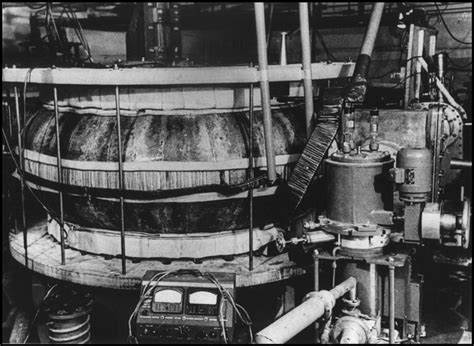

T-1:1958年投入运行,是世界上第一台托卡马克装置。更强的外部磁场和更小的电流使得T-1能够更有效地约束等离子体。T-1的成功运行,证明了托卡马克概念的可行性,为后续更大型和更先进的托卡马克装置的设计和建造奠定了基础。

TM-1:始建于1960年代初,也是有史以来第一批可用的托卡马克之一。1975年,TM-1捐赠至捷克科学院等离子体物理研究院(IPP),并命名为TM-1-MH。1985年,再次更名为CASTOR(Czech Academy of Sciences TORus)),2006年停止运行。之后该装置即以新名称GOLEM为捷克技术大学核科学与物理工程学院的学生提供核聚变物理与技术新课程的教育。

T-3:1968年8月,第三届等离子体物理和受控核聚变研究国际会议在苏联的新西伯利亚召开,阿齐莫维奇宣布T-3成功实现电子温度超1kev,离子温度0.5kev。虽然结果令人瞩目,但还是引来了不少人的质疑。1969年,英国卡勒姆聚变能源中心(Culham Centre For Fusion Energy,CCFE)主任Rendel Sebastian Pease前往苏联,成功验证了T-3的电子温度超过了1kev。在这之后,全球托卡马克装置研究掀起了高潮。

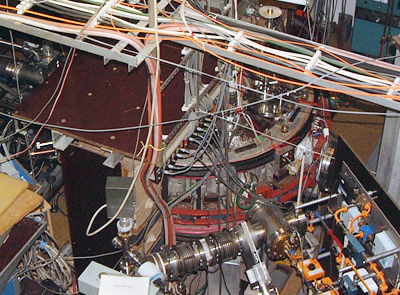

T-7:1970年代末建成的世界上第一个超导托卡马克装置。虽然该装置无法开展真正意义上的等离子体物理实验,但它成功地将超导技术应用于纵场磁体并调试成功。其最大纵场电流达到了4.8KA,对应等离子体中心磁场2.5T。这一成就在工程上验证了纵场磁体能够在这类磁容器上实现连续稳态运行的可能性,为后来的超导托卡马克装置的发展奠定了重要基础。之后中国科学院等离子体物理研究所(ASIPP)引进T-7装置,并在此基础上研发HT-7超导托卡马克装置,成功实现一个可产生长脉冲高温等离子体,也是我国建成并投入运行的首个超导托卡马克装置。

Globus-M:库尔恰托夫研究所开发的第一个使用超导磁体控制等离子体的工业原型聚变反应堆,也是当时俄罗斯唯一具有偏滤器等离子体配置的运行托卡马克装置。

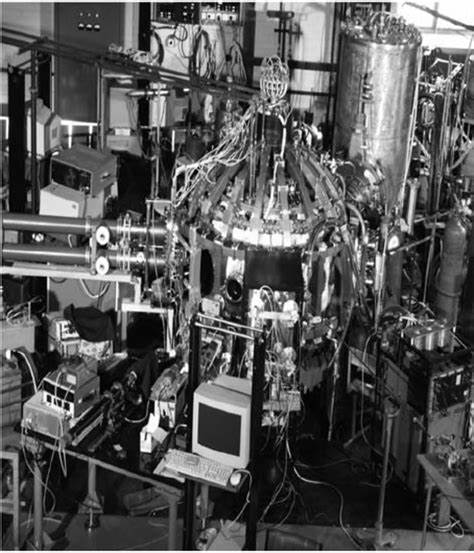

T-15MD:属于俄罗斯聚变-裂变混合堆的“聚变”部分。作为聚变中子源的物理原型,用于开展以中子源为基础的混合堆物理基础研究。核心参数为:大半径1.48m、小半径0.67m、环向等离子体磁场2T、等离子体电流2MA,脉冲放电持续时间10s。

DEMO-FNS:俄罗斯的聚变-裂变混合堆示范项目,目标是实现嬗变、增殖氚、生产易裂变核素以及发电功能。按照原计划,该项目会在2023年建成,且设计的聚变/裂变功率分别为30-40MW、400-500MW。但目前来看,距离项目建成实现还有一段距离。

IGNITOR:

一种紧凑的高场托卡马克装置。项目最早始于麻省理工学院的Bruno Coppi,计划基于Alcator系列聚变装置和意大利的Frascati Torus,由俄罗斯、意大利两国共同建设。

五、合作项目

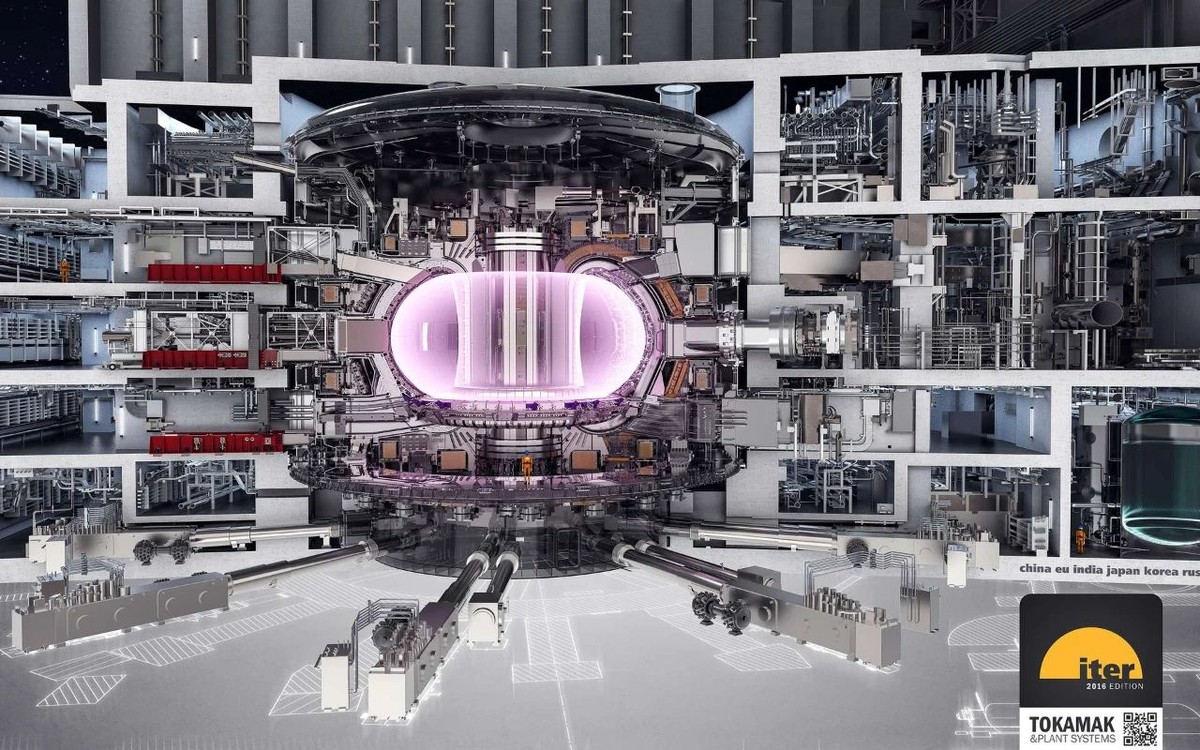

ITER:即国际热核聚变实验堆计划,俄罗斯是ITER项目最早的参与者之一,库尔恰托夫研究所作为重要参与方,参与了与ITER相关的物理和工程研究,包括等离子体物理、材料技术、聚变堆设计等方面。此外,NRCKI还参与开发和测试新技术,如用于ITER的第一壁、辅助加热和电流驱动系统、氚增殖包层、诊断系统、控制、数据采集和远程操作技术。

KTM:全称是Kazakh Tokamak for Material studies,隶属于哈萨克斯坦国家核中心,主要是用来进行混合堆堆芯物理、材料和偏滤器等方面的实验研究。当前已启动托卡马克型KTM聚变堆物理启动的第一阶段工作。核心参数为:大半径0.86m、小半径0.45m、等离子体电流0.75MA、环向等离子体磁场1T。

参考链接:

- http://nrcki.ru/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Kurchatov_Institute

- https://en.wikipedia.org/wiki/T-15_(reactor)

- https://www.rbth.com/history/330495-kurchatov-institute