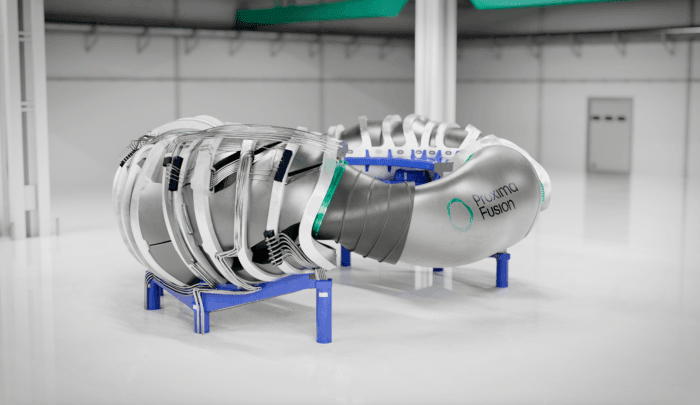

当地时间2025年2月26日,聚变工程领域权威期刊《Fusion Engineering and Design》刊登了欧洲创新型聚变企业Proxima Fusion及其合作伙伴(包括马克斯·普朗克等离子体物理研究所)的重要研究成果。该研究首次提出名为"Stellaris"的全球首个商业化聚变电站集成概念设计,该设计采用准等动力(Quasi-Isodynamic, QI)仿星器技术路线,实现了聚变堆连续可靠运行的工程化突破。

Stellaris 以德国Wendelstein 7-X (W7-X)研究实验的破纪录成果为基础,该实验是世界上最先进的 QI 仿星器原型,由马克斯普朗克等离子体物理研究所(IPP) 指导,德国联邦政府和欧盟提供了超过 13 亿欧元的资助。

一、从W7-X到未来:通往商业化聚变能源的道路

Stellaris 的工作是 Proxima Fusion 工程师和 IPP 科学家之间公私合作的成果。作为 IPP 的第一家衍生公司,Proxima Fusion 一直在该研究所的尖端实验和理论工作的基础上继续发展,并拥有来自谷歌、特斯拉、迈凯伦一级方程式赛车和 SpaceX 等公司的强大工程团队。

Proxima Fusion 联合创始人兼首席执行官 Francesco Sciortino 博士表示: “商业化核聚变发电厂的道路现已打开。Stellaris 是首个经过同行评审的核聚变发电厂概念,旨在可靠、连续地运行,不会出现托卡马克和其他方法中出现的不稳定和中断。鉴于全球能源需求不断增长以及欧洲能源安全需求不断增加,通过核聚变释放无限的清洁能源从未如此紧迫,Proxima 致力于引领欧洲走向核聚变发电的未来。”

二、未来的聚变发电

Stellaris 的设计目标是每单位体积产生的能量比以前设计的任何仿星器发电厂都要多得多。

与之前的仿星器概念相比,高温超导 (HTS) 磁体技术带来的强得多的磁场可以显著减小尺寸。较小的反应堆可以更快地建造,提供更高效的能源生产,最终在建造和运营方面都将更具成本效益。Stellaris 概念还仅使用当前可用的材料,这意味着它将可以通过扩展当今的供应链来建造。

Proxima 的仿真驱动工程方法利用先进的计算技术实现了快速设计迭代。Stellaris 是第一个基于 QI 仿星器的发电厂设计,它同时满足所有主要的物理和工程约束,这通过电磁、结构、热和中子模拟得到证明。将物理和工程约束整合到一个优化框架内,使该公司现在能够利用其示范仿星器 Alpha 实现大胆的飞跃,而不是在几十年的时间内建造几个设备并逐步改进。

三、Stellaris 设计的突破性技术特点

1.磁位形优化体系

通过多物理场耦合计算(涵盖磁流体力学、热力学、中子输运等领域),建立满足QI约束的场强分布模型,确保等离子体稳定约束与能量增益比(Q值)达到商用标准。

2.结构强度设计

采用拓扑优化算法设计的支撑结构,经全功率工况模拟验证其在极端机械载荷下的稳定性(需补充具体载荷参数),突破了传统stellarator装置的应力集中难题。

3.HTS集成创新

开发新型HTS线圈冷却系统架构(详细技术方案见附录),实现在强场环境下超导材料的热有效管理(温升控制指标需技术文档支持)。

4.中子屏蔽层设计针对stellarator复杂几何特征,设计模块化中子屏蔽层方案,在保证辐射防护的前提下优化材料利用率(需补充屏蔽效率数据)。

四、从愿景到现实:让发电厂焕发生机

Proxima Fusion正在推进示范装置Alpha的研发计划:

- 2027年:完成高温超导模型线圈(SMC)技术验证,突破HTS在强磁场环境下的工程应用瓶颈

- 2031年:实现Alpha装置净聚变能输出,首次展示具备连续运行能力的聚变堆系统

- 2030年代:目标实现商业化聚变电站并网发电

马克斯普朗克 IPP 仿星器理论部门负责人 Per Helander 教授表示: “IPP 是仿星器优化领域的先驱。近年来,我们已能够设计出仿星器,其物理特性预计将带来前所未有的性能。但这仍有许多技术和工程挑战,Proxima Fusion 与 IPP 合作,在这项开创性研究中勇敢地解决了这些问题。这是迈向聚变发电厂的重要且必要的工作,我们现在正通过此次合作大大加速这一进程。”

Proxima Fusion 联合创始人兼首席科学家 Jorrit Lion 博士表示: “我们首次展示了基于 QI-HTS 仿星器的聚变发电厂是可行的。Stellaris 设计在一个连贯的设计中涵盖了无与伦比的物理和工程分析广度。为了使聚变能成为现实,我们现在需要进行完整的工程设计并继续开发使能技术。”

Plural 合伙人 Ian Hogarth 是 Proxima Fusion 最早的投资者之一,他补充道: “当 Proxima 开始创业时,创始人说,‘这是可能的,我们会向你们证明这一点。’他们做到了。Stellaris 将 QI-HTS 仿星器定位为全球商业核聚变竞赛中的领先技术。”

五、Stellaris与ARC的对比

在这里,我们对比下Proxima Fusion的Stellaris与Commonwealth Fusion Systems(CFS)的ARC:

1. 技术路线差异

- Stellaris(Proxima Fusion):采用准动态(QI)仿星器技术路线,通过外部线圈系统实现三维磁场约束,无需等离子体内电流驱动,具备连续稳定运行的优势。其核心创新在于结合高温超导(HTS)磁体与计算优化方法,显著降低装置体积与建造成本。

- ARC(CFS):基于托卡马克技术路线,依赖中央螺线管线圈与等离子体内电流共同产生螺旋形磁场约束。虽然采用HTS磁体实现紧凑设计,但仍需周期性重置磁场,运行模式为脉冲式。

2. 设计集成化与商业化目标

- Stellaris:首个通过同行评审的集成化商业聚变电站设计方案,首次实现物理性能与工程约束的全面平衡,目标在2031年展示净聚变能输出,并计划2030年代并网发电。其设计涵盖磁场优化、结构强度、HTS集成及中子屏蔽的全链条工程方案。

- ARC:虽为商业化聚变电厂,但更侧重于验证托卡马克技术的净能量增益(Q>1),计划2030年代初期并网。其设计以SPARC实验装置为基础,尚未明确提及“集成化商业设计”的同行评审状态。

3. 技术参数与工程路径

- Stellaris:通过HTS磁体实现10特斯拉级强磁场,体积更小且支持模块化快速建造。

- ARC:采用20特斯拉级HTS磁体,体积为ITER的四十分之一,但需解决托卡马克常见的磁重联与热负荷管理问题。

4. 国际合作与团队背景

- Stellaris:由马克斯·普朗克等离子体物理研究所(IPP)孵化,团队来自MIT、谷歌、特斯拉等机构,强调公私合作与欧洲能源战略协同。

- ARC:麻省理工学院衍生公司,获比尔·盖茨、谷歌等投资,团队聚焦美国本土供应链与商业化路径。

Proxima Fusion的Stellaris是全球首个通过同行评审的集成化商业聚变电站设计方案,其仿星器技术路线在连续运行稳定性与工程可行性上具有突破性。而CFS的ARC虽为商业化托卡马克项目,但两者技术路径、设计理念及工程路径存在显著差异。

总之,Proxima Fusion的Stellaris设计不仅标志着核聚变技术在商业化道路上迈出了重要一步,更展现了国际合作与创新的强大潜力。随着示范装置Alpha的推进和未来商业化目标的逐步实现,Stellaris有望为全球能源转型注入清洁、可持续的新动力,开启核聚变能源时代的崭新篇章。

参考链接:

- https://www.proximafusion.com/press-news/proxima-fusion-and-partners-publish-stellaris-fusion-power-plant-concept-to-bring-limitless-safe-clean-energy-to-the-grid

- https://www.wsj.com/articles/german-startup-publishes-open-source-plans-for-nuclear-fusion-power-plant-7b2b6241

- https://sifted.eu/articles/fusion-breakthrough-proxima-news